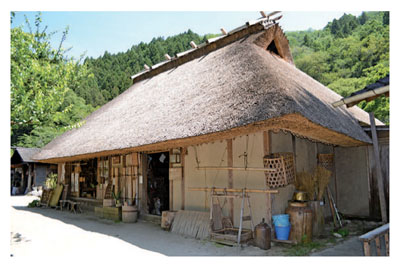

(さんしゅうあすけやしきかごや)

【建築】

足助町(足助地区)。この建物は旧原田則一家住宅である。当建物は、当初は足助町の山間部の中腹に建っていた。現在、主屋は三州足助屋敷内に移築され、篭屋として活用されている。移築前の建物は南西に面し、室部分は増築され規模は桁行9間、梁間3間半になり、西側に4室増築された六間取りであった。当初の部分は間口3間強の土間、それに沿った間口2間の板間部分の2室(ダイドコ・チャノマ)である。移築前の土間の内部は東側の間口一間強部分を3室(ウマヤ部分)に分け、ニワ(土間)背面にも2間四方の台所を増築していた。また、土間に沿った板間のダイドコとチャノマ部分までは古い柱が建っていた。その奥に増築された8畳のザシキ、その裏を中廊下とし、6畳のオクベヤ、さらに、西側に6畳のブツマ、4畳半のオクベヤが並んだ。南に面したザシキ・ブツマ前は内縁となっていた。屋根は土間と板間のダイドコとチャノマ部分は茅葺、天井は土間と板間部分は簀子天井となっていた。増築部分は瓦葺、天井は棹縁天井(オクベヤのみ根太天井)であった。足助屋敷内に移築後は、北西に面し茅葺屋根の篭屋として民芸の竹カゴを作る建物に活用されている。現在の間取りは、当初部分の3間強の土間部分と間口2間の板間部分が移築されている。土間・板間に架かる梁が取り替えられた痕跡が大黒柱に残る。当初の建物は、土間・板間境は開放で中央に大黒柱が建ち下屋柱より半間入った位置に上屋柱が建つ。ダイドコ・チャノマ境は鴨居・敷居共後補で当初は開放されていた。板間・増築部屋境は、当初の差物に2本溝が残っており、当初は奥にも部屋があったと思われる。建物は全体的に開口部が少なく閉鎖的で、軒も低く古風な民家である。建築年代は江戸時代中期と推定される。

『新修豊田市史』関係箇所:22巻350ページ