(しだれようすい)

【近代】

西加茂郡西枝下村に取水口を設け、矢作川の流水によって西加茂郡・碧海郡の丘陵地を灌漑することを目的に開鑿された用水路である。明治23(1890)年8月東井筋、25年8月中井筋、26年9月西井筋の用水路工事が竣工した。明治10年代初頭、政府の殖産興業政策の影響を受けて、西加茂郡越戸村などでは矢作川水系の水を利用して水車設置による製紙業の誘致の動きがみられた。内務省の理解もあり、水車建設とそのための用水路の建設が計画され、この用水を利用して開墾事業も同時に進めようとした。明治13年10月名古屋の商人原兵一郎らは越戸村を起点とした用水路を開鑿して、挙母、駒場など矢作川右岸地域の山林原野を灌漑、開拓する計画を愛知県に提出した。これには西加茂郡役所や越戸村の関係者も協力していた。その後の用水路開鑿計画では取水口は西枝下村となり、越戸・御船・挙母・西山室・土橋など西加茂郡の13か村、堤・渡刈・上野・竹ほか碧海郡の8か村が工事を了承した。17年になってようやく西枝下村から越戸村までの工事が着手され、その後四郷村までの工事が続けられたが、18年には降雨のため用水路が各所で破損し、開墾事業は中断した。翌19年に山口県士族時田光介らが西枝下村から碧海郡に至る新たな用水計画の許可を県に求めた。愛知県令勝間田稔は西加茂・碧海両郡の3000町歩の灌漑、工事費捻出のための開墾された官有地の無代価払い下げの認可を政府に要請した。勝間田と時田はともに山口県人で、勝間田は渥美郡牟呂村などの海岸埋め立て、新田開発を旧長州藩家老の協力を求め遂行した地域開発に尽力した官僚であった。工事費の捻出に見通しが立たないなか、20年10月時田らに大阪の西沢真蔵らが加わり、工事を負担する計画を県に提出した。それによれば県庁の指揮監督の下で工事に着手し、15か年かけて工事を完了させる計画であった。20年12月から工事に着手し、越戸村字西太戸から西山室村に至る幹線水路が竣工した後、23年8月には東井筋(下市場村から碧海郡永覚新郷に至る)、25年8月には中井筋(下市場村から碧海郡里村に至る)の用水路が竣工した。また26年9月には西井筋(挙母町字釜ケ前から駒場村に至る)の用水路も竣工した。そして27年4月盛大な竣工祝賀式が挙行された。しかし用水の完成後も、配水量をめぐって明治用水と対立が生じるなど、水争いが各地で発生した。また用水完成後には時田と西沢両人がもっていた用水の起業権(配水の実施や用水路の管理運営を行い、用水受益者から配水料を徴収する権利)は西沢一人に帰することになった。その後一時的に起業権は西沢の手から離れ、紀伊徳川家の家令堀内信、その息子皆川礼二へ移ったが、29年5月再び西沢の手に戻った。西沢は30年3月死去したため、起業権はいったん息子徳太郎が受け継いだが、12月には東京の実業家、河村隆実が獲得した。こうした起業権の変遷に加え、取水口周辺の河川工作物の設置をめぐって明治用水側との紛争が生じ、県庁を巻き込んだ訴訟にまで発展した(牛枠騒動)。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻154・329・459ページ、12巻172ページ

【現代】

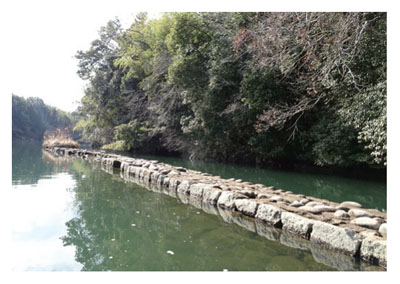

大正15(1926)年1月に明治用水普通水利組合が枝下用水普通水利組合の事務と財産を引き継ぐ形で両者は合併したが、昭和24(1949)年6月の土地改良法の制定を受けて、明治用水普通水利組合は、昭和27年に明治用水土地改良区に改められた。ただ、昭和39年度からの県営かんがい排水事業による改良工事について、明治用水側との合意が得られず、昭和43年に枝下用水土地改良区(組合員4024人、受益面積2035ha)が分離独立した。枝下用水土地改良区の区域は、豊田市の工業化の舞台であり、工場立地に伴う水路の位置変更や水質汚濁による水源転換などのために新たに加わる地域もあった。昭和47年7月豪雨の際には、枝下用水幹線が決壊し、県営災害復旧事業で遠隔監視制御操作の可能な近代的な施設が整備されていった。昭和63年の県営かんがい排水事業完了後、幹線(オープン水路:コンクリート3面張り)以外の支線(3井筋)は管水路(パイプライン)化された(平成元年~平成15年)。こうして、用排水が分離され、さらに幹線水路沿線とパイプライン上部に枝下緑道・豊田安城自転車道が整備された。平成18(2006)年に、枝下用水は「農業や地域の振興をはじめ自然・景観・文化等国土・農村環境の保全形成に貢献する優れた用水」として、疏水百選に認定されている。平成29年現在の受益面積は1552ha。

『新修豊田市史』関係箇所:5巻242・436ページ