(しのりゅう(こうどう))

【近世】

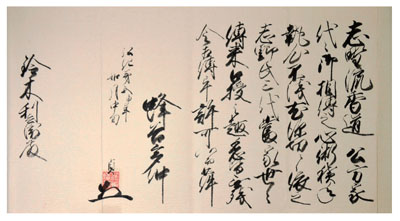

室町時代に香木を鑑賞する文化が誕生して体系化した香道の流派。8代将軍足利義政の側近志野宗信が武家の格式を重んじるものとして創始した。近世になると庶民も香を愛好するようになり、7代家元蜂谷宗清の頃には、公家や武家・僧侶だけでなく富裕な商人層が門人となった。なお、家元の蜂谷家は15代宗意の代に名古屋に移住した。蜂谷多仲は、弘化5(1848)年、足助の代表的な商人である紙屋鈴木家の7代当主である重孝に対して、志野流香道の免許皆伝を許可している。紙屋鈴木家には、香道具のほかに香道に関する書籍も多く伝来している。書籍は、家元である蜂谷貞重の花押があるもの、貞重や貞重以前の家元が所持していた書籍の写本、10代当主鈴木重種が書写したものの3系統があり、重種が非常に熱心に志野流香道を愛好していたことがわかる。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻592ページ