(しゅげん)

【近世】

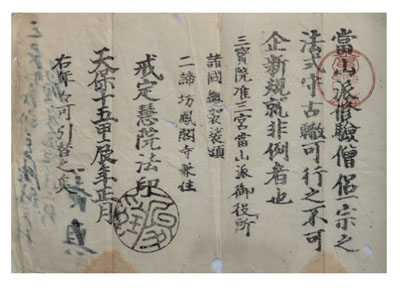

文字通りには、呪法を修め効験をあらわす、という意味である。修験は山野に起居すなわち「山伏」し、自然界に働きかける力を得て、人々の生活を助け、信仰をうけることをめざす。中世の修験は、各地の霊山を拠点とした集団が割拠していたが、江戸時代の修験は、おおむね天台宗系の聖護院門跡配下の本山派か、真言宗系の三宝院門跡配下の当山派かに属する。山岳ではなく村に居住する修験も、江戸時代には広くみられるようになり、村の百姓にとって身近な人々であった。明治5(1872)年9月15日の太政官布告で修験道は廃止され、そののち今日にかけて、修験はふたたび、特別な山岳信仰の場で見かける珍しい人々という印象が強くなった。越戸村(猿投地区)の宝隆院資料は、当山派修験に伝来した史料群である。そのなかに、黄檗宗の禅僧に執筆してもらった縁起がある。それによると、宝隆院初代の福増院存秀は賀茂郡川面村鈴木氏の出身で、いまでいう発育障害の気味があったようだが、父の手造りの仏像の助けを得て独り立ちし、伊勢の世義寺に弟子入りして修験の道をきわめ、文禄年中(1592~96)に越戸村へ移住したという。宝隆院三代目をついだ大行院照雲は、領主丹羽氏信の娘の疱瘡を快復させ、貢租等を免除される除地を与えられたとする。宝隆院は、寛政期には「三州高橋修験触頭」として近隣の修験12人を従えており、当山派修験の地位の保証に尽力する一方で、越戸村内神社の祭神を挙母藩に報告する役割も担っている。越戸村の神ノ木権現は、宝隆院が管轄していた村持ちの社で、洪水の際に流失したが、そののち被災地で流行病が発生したため、文政7(1824)年に再建されたという。宝隆院に従うような一般の修験の活動に目を転じると、元禄年間(1688~1704)に幕府が認めた募金活動、いわゆる御免勧化を担ったのは地域の修験であったらしい。元文2(1737)年には、「神主職」を修験に売却するという事例がある。年未詳だが、五穀豊穣・家内安全を祈る集団、すなわち講を結成するので参加しないかと修験が村役人を勧誘したり、雨乞い祈祷がなかなか効果を示さないので、新たに「氏神様」を呼び出すと修験が弁明したりしている事例もある。神職が古くから独占してきたと考えられがちな祈りは、しばしば修験が担っていたのである。神職と修験との境界だけでなく、修験と一般百姓との境界もあいまいなところがあり、文化12(1815)年には、村の社の散銭(賽銭)は村に帰するのか修験に帰するのか、争いが生じている。修験となるには免許が必要だという考え方から、修験札(写真)も発行されている。一般の修験は普通の百姓と同じように家族をもち、家族は寺院の旦那であったり、比丘尼と修験との養母子関係がみられたりした。他方で修験本人は、一般の百姓とは異なり、キリシタンではないことを仲間相互で認め合う自分一札という形式で、宗門改めの義務に対応しようという明和9(1772)年の事例もある。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻675・678ページ