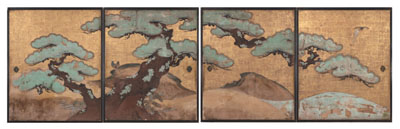

(しゅこうじほんどうしょうへきが)

【美術・工芸】

各 縦192cm、横318cm。尾張藩の重臣・渡辺家の菩提寺である守綱寺(寺部町)の本堂にしつらえられた江戸時代初期の襖絵。本堂内陣の東西それぞれ4面の襖に松に禽鳥図が描かれ、東側の襖の外側には、柳に白鷺図が描かれている。松に禽鳥図は、江戸時代初期の狩野派正系の様式に通じるものを持っている。守綱寺本堂は正保元(1644)年の寺域の整備に伴って整えられたもので、伏見城の軍事評定所の建物を移築したと伝えられている。両側にしつらえられた、松に禽鳥図襖の画面一杯に展開する巨松の描き方は、二条城や名古屋城本丸御殿に続く時代の制作を思わせる。描き込まれる禽鳥は、名古屋城本丸御殿表書院のそれに近いものであり、腕の立つ狩野派の画家の手になることが想定される。この襖絵が、建物ごと伏見城から持ってきたかどうか確証はないが、松を大きく描く権威的な図柄は、寺院よりも城の装飾にふさわしいものであり、その意味で伝来通り伏見城から建物ごと持ってきた可能性も考えておくべきであろう。東側の松に禽鳥図の裏側に描かれた柳鷺図は、その余白を活かした構図から寛永年間(1624~44)以後の制作とみられる。表の松に禽鳥図と制作時期は大きく隔たらないと推定される。守綱寺本堂には、これらの襖絵以外に、内陣の長押の上に天女奏楽図壁貼付絵がある。また、内陣の南側、矢来内の天井にも同趣向の天女奏楽図(板絵)がある。長押上の壁貼付は、本堂襖絵よりやや時代が下がると思われ、矢来内天井画はさらに時代が下がるものであろうか。とはいえ、両者とも作品の質は高い。なお、平成30(2018)年からの修理で見つかった2345点に及ぶ襖の下張り文書の上限は寛永12(1635)年であり、松に禽鳥図の推定制作年代とおおよそ同時期である。

『新修豊田市史』関係箇所:21巻248ページ