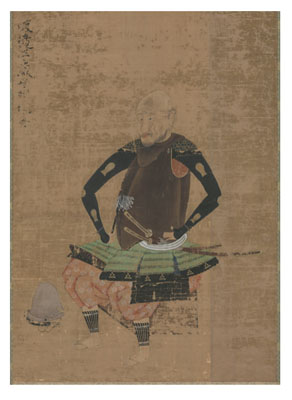

(しゅこうじわたなべはんぞうもりつなぞう)

【美術・工芸】

守綱寺(寺部町)所蔵。尾張藩の重臣・渡辺家の初代領主で尾張藩家老の渡辺半蔵守綱(1542~1620)の肖像画である。縦147cm、横54.6cm。掛幅装、絹本着色。県指定文化財。画面左方に「渡辺半蔵守綱道喜」とよめる墨書があり、渡辺半蔵守綱の肖像とわかる。独特の風貌の守綱が鎧櫃に腰掛ける姿に描かれる。徳川家康から拝領した鉄製の胴を持つ南蛮胴具足(現存)を身につけ、反りの大きい大小を腰にさす。頭頂がとがり、口を曲げた顔の表現は独特のもので、肖像画にありがちな美化とは無縁のものである。体の各部の表現はバランスを失しており、一流の画家の制作ではなさそうだが、独特の風貌を伝えようとする強い意欲が伝わってくる。凡庸な肖像画とは一線を画す作品である。この特色ある肖像画は、守綱寺の本山である東本願寺家臣が記し残した「粟津家申物帳」という記録の、寛永19(1642)年12月14日条にある、3代治綱が願主となって東本願寺から下付された「道喜影 渡辺半蔵守綱道義」に相当するものである。制作時期もその頃と考えられる。守綱寺にはこれ以外に渡辺家初代守綱を描いた肖像画が1点と、2代重綱の肖像画が2点、3代治綱以下12代綱倫までの肖像画がそれぞれ各1点ずつ、計13点がある。市指定文化財。このうち守綱を描く作は、裏書によって元禄15(1702)年に5代定綱が願主となって東本願寺から下付されたものとわかる。2代以降の肖像画は、いずれも東本願寺門主の裏書から、没後に東本願寺から下付されたものとわかる。大部分が公家の正装である束帯姿に描かれ、それらの紙背には「従五位下行飛騨守源朝臣治綱像」のように位官と姓とが記され、公家の意識がこめられていたとされる。描写はおおむね無難なものであるが、享年21歳で没した6代直綱はいかにも若々しい表情に描かれるなど、それぞれの像主の面影は正確に伝えているものであろう。その中で2点目の初代守綱像だけは、上記の特徴的な肖像画と同じく南蛮胴具足姿で兜を脇に置き、こちらは床几に坐した、やはり陣中の姿に描かれており、特別扱いであったことがわかる。

『新修豊田市史』関係箇所:21巻243ページ、1号19ページ