(しょうわとうなんかいじしん)

【自然】

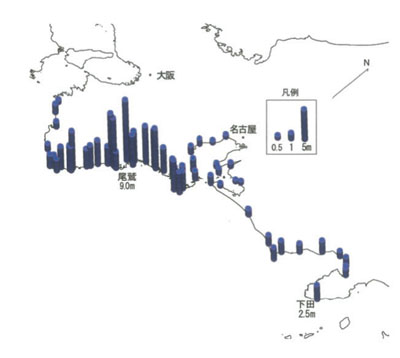

昭和東南海地震とは、昭和19(1944)年12月7日(木)午後1時36分に発生した南海トラフ巨大地震である。地震の規模を示すマグニチュードは8.0、震央位置は北緯33.7°、東経136.2°付近であり、静岡、愛知、岐阜、三重の太平洋沿岸を中心に震度6以上の地域が広がった。中部地方の震度はおおむね震度4以上であり、市域の震度は震度4~6強と推定される。37日後に発生した三河地震とともに、豊田市を含む三河地方では被害を受けた。当時はアジア・太平洋戦争末期にあたり、特に昭和東南海地震では、東海地方に多数立地した中島飛行機や三菱重工業などの軍需産業が大きな被害を受けたこと自体が国威発揚に影響を与えるとされたため、戦時報道管制下において具体的な被害や写真による報道は禁じられた。そのため昭和東南海地震は三河地震とともに「隠された地震」等と呼ばれている。しかし、このことが周辺地域からの被災地域支援を遅らせることに繋がり、被災地ではさらなる苦難を強いられることとなった。したがって、地震被害の全貌については不明な部分が多かったが、愛知県による当時の調査資料の発見や、関連資料を再整理してまとめた報告書、被災体験者への聞き取り調査によって、地震の様子が明らかになってきた。それによると、被害の詳細は戦時中で不明な部分も多いが、静岡・愛知・三重・岐阜・奈良・滋賀の各県に多く、判明している死者は1252人、負傷者2971人、住家全壊1万6465棟、同半壊3万6597棟、非住家全壊1万6937棟、同半壊1万3664棟とされる。そのうちもっとも被害が多かったのが愛知県であった。県内の構造物被害を住家全壊率でみると、幡豆郡の被害が大きく、渥美郡、碧海郡の被害がこれに続いている。現在の市域での被害については、旧碧海郡高岡村では住家の全壊数が60棟、全壊率2.6%、上郷村では住家全壊数8棟で全壊率0.5%、西加茂郡挙母町での被害は住家全壊数2棟であり、それ以外の町村では全壊家屋数の報告はなく、沿岸部と比較して、被害は少なかったことがわかる。また、名古屋市内での被害も多数確認されており、住家や南部の工業地帯での被害が甚大であった。昭和東南海地震では津波による被害も大きかった。房総半島から紀伊半島の沿岸地域で津波が観測され、全国で流失家屋3059棟、水死者約250人の被害が発生した。津波の高さは熊野灘沿岸で8m以上に達し、尾鷲市賀田ではリアス式海岸と特異な地形による波の増幅もあって、9mの津波が来襲した(図)。そのほか伊勢湾岸では0.5~2m、静岡県沿岸ではおおむね1~2mで、御前崎では約2m、下田では2.5mの津波が確認されている。地震発生から津波が到達するまでの時間は、熊野灘沿岸ではおよそ10~20分、静岡県沿岸でも5~15分程度と極めて短かったが、内湾の伊勢湾岸では30~120分、三河湾岸では30~60分であった。なお昭和東南海地震発生の2年後にあたる昭和21(1946)年12月21日に、北緯33°、東経135.6°付近を震源とするM8.1の昭和南海地震が発生している。

震度分布 昭和東南海地震はアジア・太平洋戦争末期に発生した地震であったため、戦時報道管制下において地震発生直後には詳細な被害報道は行われなかった。戦後、各地に散在していた被害調査報告等をまとめた文献からは、市域におけるおよその震度は高岡・上郷地区で震度5~6、それ以外の地域ではおおむね震度4~5程度と推定されており、震度分布としては市域南部で震度が大きく、北東へ向かって小さかったことが記録されている。しかし『新修豊田市史』編さん事業において平成27(2015)年度から平成30年度にかけて行った豊田市民へのアンケート調査と聞き取り調査の結果からは、これまで指摘されていたよりもより北東まで大きな震度を示す地点があることが明らかになった。具体的には、高岡地区で震度6弱~6強(一部で5強)、上郷地区で震度5強~6強(一部で5弱)の揺れが確認できたほか、市域の広範囲で震度5弱~5強程度の揺れに襲われたことが確認できた。豊田市最東部の稲武地区においても、震度は5弱~5強程度と考えられ「揺れが来て立っていられず皆でグラウンドに伏せた。土手の道路や水田の畔がうねっているのがみえ、家もゆっくり揺れていた。電線も切れるのではないかと思うほど揺れていた。余震が多く、履物を枕元に置いて寝た」とのことだった。さらに、これまで震度6未満とされていた、挙母・高橋・猿投・保見・藤岡地区の一部においても、震度6弱~6強程度の揺れに襲われた場所が多数あることが明らかとなった。これは地盤条件などの局所的な原因も考えられるが、いずれにせよ市域においてはこれまでの報告よりも広範囲で震度6の揺れに襲われ、相応の被害があったことが確認できた。

被害 昭和東南海地震における市域での最大の被災地は高岡地区である。震度6弱~6強程度の揺れがあったとされ、家屋全壊60棟(全壊率2.6%)、半壊182棟、家屋以外の全壊207棟、半壊296棟、死者0人、負傷者2人とされる。駒場町においては「地震の揺れはグラグラと長く続いたので、慌てて外へ飛び出したが、何かに掴まりたくても、草も掴めないぐらい」であり、徳念寺の瓦が落ち灯籠が倒れたほか、極楽寺でも山門と灯籠が倒れた。住家の壁落ちや窓ガラスの割れ、物置小屋などの傾斜や全壊の被害が集中的にみられた。西岡町では西岡神明社の被害が甚大で、「神明社の本殿がぐしゃっという音とともに全壊した」「本殿前の狛犬の一つは転倒し、もう一方の狛犬も倒れた木がぶつかって一部欠損し倒れかけた」ほか、瓦が落ちて壁にひびが入る、小屋が倒れる被害も複数あり、西岡墓地では墓石が複数転倒したという。隣接する上郷地区も震度5~6程度の揺れがあったとされ、家屋の全壊8棟(全壊率0.5%)、半壊94棟、家屋以外の全壊77棟、半壊108棟、死者、負傷者は0人とされる。畝部西町の畝部小学校では、グラウンドにある伊予田与八郎の銅像が倒れ、小学校裏の鶏小屋が半壊したほか、土間が縦横に波のように揺れ、瓦がずれて、藁葺き屋根が下がった家、土壁が落ち、揺れで唐紙がゆがんで障子が破けた家などもあった。挙母地区では家屋の全壊2棟、半壊1棟、家屋以外の半壊11棟、負傷者7人とされており、千足町で震度5強~6強の揺れに襲われたと考えられる。「ドンという音とともに立っていることができず、這わないと動くことができなかった」「瓦が落ち壁にひびが入り家具が倒れ、障子も破れた。周囲の家は傾いた家がほとんどであった」ほか、高根山観音院(千足観音院)の屋根瓦が落ち、八柱社でも木が折れ、鳥居の一部や墓石、常夜灯の上部が落下したという。昭和東南海地震は平日の昼間に発生した地震であり、特に学校では、授業や勤労奉仕として多くの子ども達が在校していた。震度6弱程度の揺れがあったと考えられる藤岡地区御作町の藤岡村第二国民学校では、「授業中に突然揺れ、担任の先生の指示で児童は皆机の下に入り、机の脚につかまっていた。先生はオルガンにつかまっていたが、音をたてて大きく揺れていた。揺れは強く、物につかまらないと歩けないような揺れが7~8分くらい続いたように感じた。揺れが静まってから避難のために運動場に出たところ、校舎の瓦が落ちていた。さらに、校庭の隅にあった二宮金次郎の石像が倒れて、首から上と胴体、足の3つに割れていた」とのことだった。市域ではほかにも校舎の瓦が落ちる、窓ガラスが割れる、壁が崩れるなど校内の被害は決して小さくなかったが、この地震による犠牲者は確認されておらず、翌日(12月8日)は通常通り学校活動が行われた。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻720ページ、23巻666・669ページ

【近代】

三河地震とともに、アジア・太平洋戦争末期の地震であり、戦時報道管制のもと、具体的な被害や写真の報道は禁じられた。そのため、「隠された地震」とも表現される。日記、「学校沿革史」、市史編さん事業のアンケート調査や聞き取り調査により、豊田市内における具体的な被害状況、被害家屋の復旧活動、多様な避難小屋の様子が明らかになった。平日の午後に発生したため、屋内外で活動中に揺れを感じた人が多かった。聞き取り調査の話者は、初めて体験した大きな衝撃であったため、最初は何事かわからず、周りの人が発した「地震」という言葉に、初めて地震の存在を知った人も多い。翌日(12月8日)は大詔奉戴日(開戦記念日)であり、通常通り学校や勤労奉仕へ向かったが、地震について話すことはなかったと、ほとんどの話者が語る。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻720ページ