(しょうわ47ねん7がつごうう)

【自然】

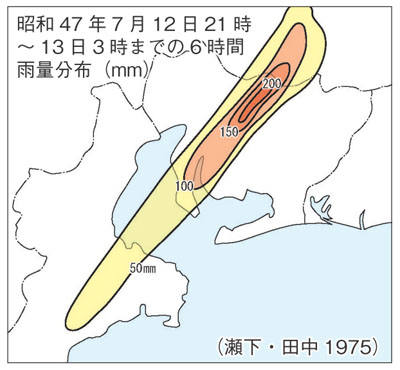

昭和47年7月豪雨は、昭和47(1972)年7月3日から13日の梅雨末期において、九州から四国、中国、東海地方に多大な被害をもたらした豪雨災害である。中部地方は、オホーツク海高気圧と北太平洋高気圧による東日本型、およびベンガル湾からの南西風と揚子江気団との間に形成される西日本型の梅雨前線の結節点にあたる。7月末期の梅雨前線による集中豪雨は、西日本型のベンガル湾からの南西風と東日本型の東経135 度付近にまで張り出した北太平洋高気圧からの暖湿流の収束帯によるものである。三重県南部から愛知県北部にかけての地域では、南西から北東に延びる幅が10km、長さは40kmの線状降水帯が形成され、三河山間部で大気擾乱が活発となって集中豪雨が発生した。愛知県豊田市では、7月9日から13日まで降り続いた総雨量が458mm、小原地区においても428mmに達した。この強雨域で最も集中的に雨が降ったのは小原地区であり、12日9時から13日9時の24時間で284mmの豪雨に見舞われた。このため、梅雨末期で地盤が緩んでいたこともあり、旧小原村と旧藤岡村では斜面が崩壊して土砂崩れが多発して土石流が河川の氾濫を引き起こし、甚大な被害が出た。

被害 昭和47(1972)年7月12日夜半から13日未明にかけての豪雨により、西三河地方を中心に大きな被害が発生した。市域では、特に旧小原村や旧藤岡村の被害が甚大であり、旧豊田市、旧足助町、旧旭町での被害とあわせて死者63人、行方不明者4人が発生した。愛知県内の最大被災地である旧小原村では、下仁木、沢田、大坂、三ツ久保、大平地区を中心に、死者31人、行方不明者1人、重傷者32人、軽傷者多数、全壊家屋127棟、半壊145棟、一部損壊159棟、床上浸水(土砂流入)169棟、床下浸水419棟、非住家全壊215棟、半壊73棟に及ぶ被害が発生した。河川の氾濫と山崩れなどにより村内道路は寸断され、通信網も途絶し、多数の集落が孤立状態となった。橋梁被害23か所、田地の埋没による水稲の被害のほか、桑畑・野菜畑も壊滅状態となり、大洞と東市野々の公民館が全壊・流失、大ヶ蔵連公民館も崩壊した。旧藤岡村では、中心部を流れる木瀬川の氾濫、山崩れなどが続発し、死者20人、行方不明者2人、負傷者26人、全壊家屋78(79)棟、半壊47(49)棟、一部損壊380棟、床上浸水53(54)棟、床下浸水375棟、非住家全壊613棟、半壊1112棟の被害となった。水田の浸水、冠水、流失、埋没がみられたほか、道路の損壊も317か所と著しく寸断された状態になった。旧豊田市での被害は死者9人、全壊家屋37棟、半壊45棟、床上浸水1492棟、床下浸水2821棟に及んだ。河川の氾濫によって広範囲が浸水し、山崩れと道路決壊による配水管の破損、ポンプ場の水源冠水によって約2万世帯で断水した。旧旭町では、全壊家屋10棟、半壊8棟、床上浸水14棟、床下浸水54棟、山崩れ6か所、道路決壊7か所の被害があった。旧足助町での被害は北西部を中心に死者3人、行方不明者1人、流失家屋3棟、全壊家屋9(11)棟、半壊22(8)棟、(床上浸水2棟、床下浸水6棟)、道路決壊260か所、農地流失20ha、山崩れ650か所に及び、道路寸断によって孤立する集落が続出した。

『新修豊田市史』関係箇所:5巻185ページ、23巻632・641・650ページ

【現代】

昭和47年7月豪雨は全国的に大きな被害を出したが、この災害を契機に大規模な災害が発生した地域の集団移転を促進する「防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律」が制定され、市域では当時の小原村(平畑・喜佐平)と藤岡村(御作)に適用された。また被災後に小中学校の児童生徒から被災時の様子を伝える文集が発刊され、小原村や藤岡村からも災害誌が刊行された。小原村役場には災害復興記念碑が、藤岡村役場には慰霊碑が建立され、被災から40年にあたる平成24(2012)年には、豊田市から『あれから40年「これからも伝え継ぐために」昭和47年7月豪雨災害』が発刊され、災害の教訓を後世に伝えていく努力が払われた。また50年の節目にあたる令和4(2022)年には市内でさまざまなイベントが催され、豊田市郷土資料館では閉館(令和4年9月30日)前の最後の展示として「昭和47年7月豪雨から50年 土石の川も美田へと」が開かれた。さらに豊田市や市自主防災会連絡協議会などによる「とよた防災啓発推進協議会」によって昭和47年7月豪雨にかかわるパネルディスカッションが開催された。

『新修豊田市史』関係箇所:5巻185ページ