(しんき)

【典籍】

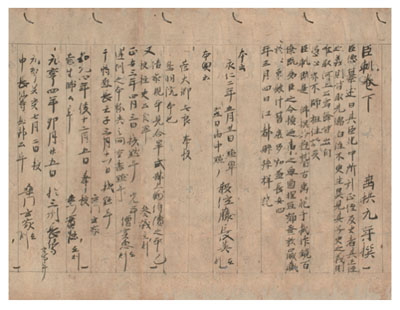

『臣軌』は、則天武后(在位690~705)が太宗の『帝範』を意識して、北門学士たちに命じて作らせたもので、上下2巻から成り、臣下たるものの心得が説かれている。則天武后の在位中、『臣軌』は重んじられたが、唐王室中興後は読まれなくなり、宋代以降、中国では散逸した。一方、日本では、『帝範』とあわせてよく読まれ、鎌倉時代の古鈔本などの諸本が現存している。『臣軌』の撰述年のことは、日本に伝わった『臣軌』の巻末に「垂拱元(685)年撰」とあることにより明らかになった。猿投神社所蔵『臣軌』は鎌倉時代の写しで、巻子装。巻下のみが残り(ただし、冒頭の部分は欠けている)、巻上を欠く。途中から書写の手が変わっており、本文のほかに双行注がついていて、末尾に尾題、唐鈔本跋、唐鈔本識語が記されている。本文に対して朱筆の句点・ヲコト点(紀伝点)・音訓合符・四声清濁点・人名符、墨筆の訓点が付されているが、注は無点である。本資料は、同神社所蔵『帝範』と僚巻で、本資料末尾の書写奥書は、この本の来歴を記す貴重な資料である。国指定文化財。

『新修豊田市史』関係箇所:特別号35・100ページ