(しんしょくしょうきふくめん)

【自然】

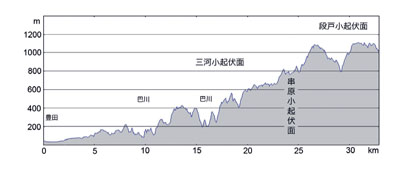

三河高原では、標高1000~1100m前後、700~900m前後、500~600m前後に、比較的高さの揃ったなだらかな地形が分布するが(図)、これら山地部におけるなだらかな地形は侵食小起伏面と呼ばれている。侵食小起伏面は過去に形成された河床などのなだらかな地形が隆起し、侵食を受け原面は消失しつつも一部に定高性を維持したまま残った地形であり、三河高原では高い方から、段戸小起伏面、串原小起伏面、三河小起伏面に区分されている。このうち藤岡飯野町付近などに広がる三河小起伏面は、新第三紀の鮮新世末ないしは第四紀初頭頃の土岐砂礫層の堆積前後に平坦化作用が進行し形成されたと考えられており、これより高位の侵食小起伏面は、それより古い時期に形成されたと考えられている。

『新修豊田市史』関係箇所:23巻10ページ

→ 三河高原