(しんめいしゃこふん)

【考古】

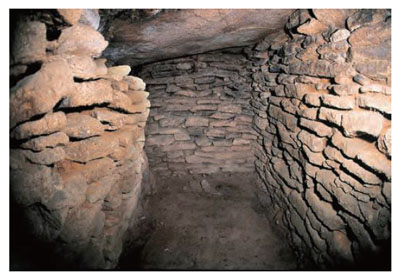

高橋地区上野町の下位段丘面(越戸面)上に位置する古墳で、墳丘上には神明神社が造営されている。本殿神域にある井戸状の石組みから石室内に降り立つことができ、すでに江戸時代には人が出入りしていたという。昭和44(1969)年に石室内から踏み割られた状態の須恵器の有蓋短頸壺と無蓋高杯が採集され、その年代から6世紀前葉の築造と想定される。平成11(1999)年に市教育委員会が墳丘のトレンチ調査および石室の清掃と実測調査を実施している。墳丘は残存高5.1m、直径27mの円墳または造出が取り付く帆立貝式古墳で、幅8.7m、深さ0.6mの周溝から尾張型円筒埴輪や蓋形埴輪などが出土した。花崗岩の板石で構成された石室(写真)は全長2.9m、幅1.4m、高さ1.8mで、5世紀に朝鮮半島の洛東江下流域から伝わってきた渡来系竪穴式石室の系譜を引く石室である可能性が高い。埋葬施設内に土器を副葬する習俗は朝鮮半島から新たに伝わった儀礼であり、本墳は土器を副葬した市内最古級の事例となっている。渡来系竪穴式石室は瀬戸内地方東部を中心に見つかっており、朝鮮半島系の副葬品を伴う事例が多い。残念ながら本墳の副葬品の全体像は不明であるが、平成期の調査では貫通孔に鮮やかな水銀朱が残る碧玉製の大型管玉の優品が1点出土している。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻319ページ、19巻638ページ