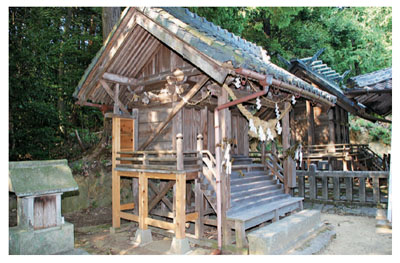

(しんめいじんじゃきゅうほんでん)

【建築】

桂野町(松平地区)。旧本殿には、元禄16(1703)年の棟札があり、様式上も首肯できる。旧本殿は桁行3間、梁間2間、切妻造、平入の社殿で、屋根は桟瓦葺(もとは杮葺もしくは檜皮葺)、軒は一軒繁垂木である。身舎の梁間2間のうち、後半の柱間を3尺6寸とし、間口3間の内陣とする。前半は柱間3尺1寸で、流造の庇のように扱う。内陣部分の正側三面には擬宝珠高欄付の縁を廻らし、両側面の縁の後端に脇障子を設ける。縁正面には擬宝珠柱を立て、登高欄付の3間幅の木階6級を造る。内陣部分は円柱で、柱間を縁長押・内法長押・頭貫で固めて、柱上には大斗花肘木(正面中央は拳鼻付)を載せる。内陣正面3間の各柱間には敷居と鴨居を入れて、小脇羽目を組んで両開き板唐戸を吊る。側背面の柱間は板壁である。庇柱は面取角柱で、柱間に頭貫虹梁を入れ、端に木鼻を出す。柱上では出三斗を載せ、妻梁と桁を受ける。中備には蟇股を2基配す。妻飾は虹梁大瓶束で、束上に大斗花肘木を載せて化粧棟木を支える。この本殿は切妻造、平入であるが、梁間の後半を内陣、前半を吹放しの庇のように扱う特殊な形式の社殿で、棟持柱を有するので、社殿の形式としては神明造に分類されるが、棟筋と内陣正面の柱筋が一致しない。

『新修豊田市史』関係箇所:22巻222ページ