(すいおんやくそう)

【自然】

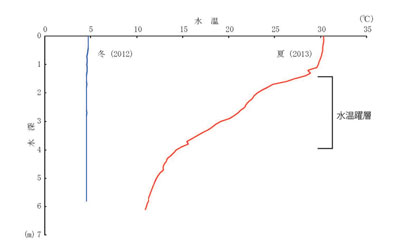

表面積に対して十分に深い湖や池では、夏季に水温を表面から深部にかけて鉛直的に水温を計測すると、表層では水温が高く(密度が相対的に軽い層)、深層では低く(密度が相対的に重い層)なり、その間のある層(変水層)で温度が急に低下するところがある。この変水層を水温躍層といい、これより上層を表水層、下層を深水層といい、深水層では相対的に水密度が重いため、安定状態となり湖水の鉛直混合はほとんど生じなくなる。深水層への溶存酸素は、全循環による湖水混合によって供給されることから、条件によっては深水層で無酸素状態になることもある。淡水では、水の密度が水温のみの関数であると見なして差し支えないことから、太陽による加熱によって生じる水温成層の形成が最も重要な要素であり、時間(年周期) 表面積に対して十分に深い湖や池では、夏季に水温を表面から深部にかけて鉛直的に水温を計測すると、表層では水温が高く(密度が相対的に軽い層)、深層では低く(密度が相対的に重い層)なり、その間のある層(変水層)で温度が急に低下するところがある。この変水層を水温躍層といい、これより上層を表水層、下層を深水層といい、深水層では相対的に水密度が重いため、安定状態となり湖水の鉛直混合はほとんど生じなくなる。深水層への溶存酸素は、全循環による湖水混合によって供給されることから、条件によっては深水層で無酸素状態になることもある。淡水では、水の密度が水温のみの関数であると見なして差し支えないことから、太陽による加熱によって生じる水温成層の形成が最も重要な要素であり、時間(年周期)と空間(鉛直方向)の変化によって、循環構造が支配されているといえる。日本における水温躍層の夏季の温度降下率は、平均3~5 ℃/mで世界においても大きく、極めて稀に10 ℃/mに達する湖もある。水温躍層が形成される深さは普遍ではなく、一時的な水温躍層は午後からの冷却や風、夜間の対流によって1日単位で攪拌される。季節的な水温躍層は表層水温が低下すると徐々に形成深度が下降する。また、自然界での湖や池の「形」が異なることから、吹送距離(一定の風速・風向を持った風の吹く風域の長さ)との相関が高いことが認められている。グラフは高橋地区岩滝町の鞍ヶ池の水温の季節的差異。2~4mの水深に水温躍層が形成されている。

『新修豊田市史』関係箇所:23巻295ページ