(すいしつきじゅん)

【自然】

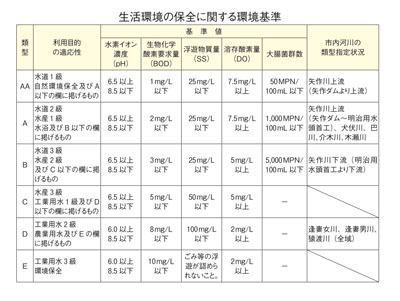

水質汚染とは、人間活動を要因として河川・湖沼・地下水・海洋などの水域に対して、一連の有害影響のことである。例えば、水道法で定める飲料水の基準を悪化させるとすると、細菌の増加、化学物質や有機物増加、色度や濁度の変化などの状態が生じる。これらは、主に生活排水や産業廃棄物が原因になりやすいとされる。具体的には、台所からの排水の影響も強く、油や醤油、米のとぎ汁といったものの負荷が大きいとされる。河川・湖沼などの公共用水域は水質汚濁、海水や海域は海洋汚染として別に書き分ける。水道水質基準は、水道法第4条に基づいて厚生労働省令によって定められている。水道水は、水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、検査が義務づけられている。水道水の水質基準項目は、人の健康の保護の観点から設定された項目と、生活利用上障害が生ずるおそれの有無の観点から設定された項目からなる。人の健康の保護の観点から設定された項目は、「一般細菌」などの31項目である。生活利用上障害が生ずるおそれの有無の観点から設定された項目は、「亜鉛及びその化合物」などの20項目である。また、水質汚濁防止法などに基づき工場又は事業場などに係る排水基準を適用し、国および地方公共団体では、公共用水域水質測定を実施し、環境基準の達成状況等を確認している。河川の有機汚濁を測る代表的な指標は、生活環境の保全に関する環境基準において設定されており、全国的に昭和47(1972) 年より公共用水域の定期的な水質モニタリングがなされている。市域では、43河川56地点34井戸(令和3〈2021〉年度)の水域において、水質調査結果が公開されている。

『新修豊田市史』関係箇所:23巻264・293ページ