(すずきしょうさん)

【美術・工芸】

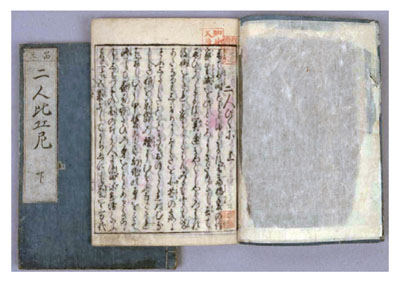

鈴木正三は、天正7(1579)年に鈴木忠兵衛重次の長男として三河国加茂郡則定村(現則定町)に生まれた人物である。徳川家康・秀忠に仕えた武士で、関ヶ原の合戦や大坂冬の陣・夏の陣にも参加したが、元和6(1620)年42歳の時に、南泉寺の大愚宗築を立会人として剃髪した。僧としての正三は、独自の「二王坐禅」を提唱する禅僧としての側面を持ちながらも、「浄禅双修」「禅浄律重修」といわれるように念仏も行い、特定の宗派や教団にこだわらない自由なスタンスで活躍した。また、著作には島原の乱を背景に著された『破吉利支丹』のほか、『二人比丘尼』(写真)『念仏草紙』のような仏教思想を取り入れた仮名草子がある。江戸時代に制作された鈴木正三の肖像彫刻は現在日本では6体確認されており、それらはみな正三ゆかりの寺院や正三の弟子が関わった寺院に安置されている。市域では、山中町の恩真寺、則定町の心月院、千鳥町の千鳥寺に肖像彫刻が安置されている。

『新修豊田市史』関係箇所:21巻149ページ