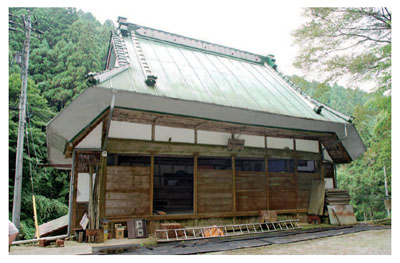

(すわじんじゃぶたい)

【建築】

怒田沢町(足助地区)。当舞台は、諏訪神社の境内に建てられている。舞台の前方は客席となり、客席の背後には高い石垣が築かれ、桟敷席として利用されている。この舞台の正面には「宝栄座」の額が掲げられている。舞台の建立年代は、棟札によれば、明治30(1897)年3月12日の再建である。その後、大正10(1921)年の改造によって、新たに直径5.320mの車輪回転式の回り舞台が設置された。現舞台は、入母屋造、茅葺(鉄板覆)、平入の大型の建物で、両翼に張り出した上手・下手太夫座の上部まで大屋根を延長し、屋根が兜のような独特の外観を形成する。建物規模は、間口15.850m、奥行7.350m、舞台高0.815m。明川町の熊野神社舞台と同様に地形の高低差を巧みに利用して、舞台の後方に奈落が造られ楽屋として利用されている。舞台正面では、鏡柱間に大虹梁を架け、両裾に格子を入れる。舞台装置は、両袖には太夫座が幅1.820m、奥行0.91mほど両外に張り出して造られ、太夫座の次奥の両側面には幅2.70m、高さ1.84mの床面拡張装置(ガンドウ)の仕掛けが造られている。舞台中央には、直径5.320mの車輪回転式の回り舞台が造られるが、これは大正10年の改造時に新たに造られたもので、当初は「ふすま落とし」と呼ばれる舞台機構が造られていた。奈落は、当初は拭板敷の20畳程の楽屋で囲炉裏が造られていた。この舞台の特徴は、茅葺屋根で兜型の外観をしていること、地形の高低差を利用して奈落を設けること、車輪回転式の回り舞台が造られていることなどが挙げられる。中でも「ふすま落とし」から「車輪回転式の回り舞台」に移行していく過程は、舞台機構の発達史を考える上で重要である。

『新修豊田市史』関係箇所:22巻449ページ