(せきすい)

【考古】

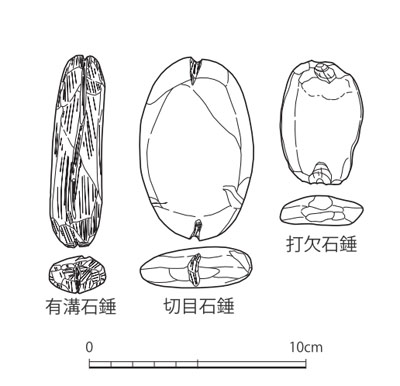

錘は、縄文時代以来、魚取りの網のおもりや筵を作る際のおもりなど、日常生活のさまざまな場面で使用されてきた道具の一つである。このうちの石製のおもりを石錘という。縄文時代の石錘には紐掛け用の加工が施されており、加工の方法によって打欠石錘、切目石錘、有溝石錘に分類される。打欠石錘は円礫の両端を剥離やツブレなどによりくぼめたもの、切目石錘は両端に短い溝(切目)を施したもの、有溝石錘は礫の長軸中央に溝を全周させたものである。溝は紐で結縛するために施された。これらは複数個で、漁網の錘や編組製品製作の際の錘として使用されたと考えられている。足助地区の則定本郷B遺跡(図)の事例のように、遺跡周辺の河原石で作られたものや礫の中央に紐掛けをした痕跡が残っているものもある。一方、同じく足助地区の木用遺跡や今朝平遺跡などでは、切目石錘や有溝石錘に明確な紐掛けの痕跡はみられず、また使用された石材も付近の河原石とは異なる石が用いられている事例がある。実際には、石錘と考えられている遺物の中には、例えば祭祀具などの異なる性格を有していた可能性のある製品も含まれている。弥生時代になると、縄文時代のような石錘はみられなくなり、上郷地区の川原遺跡のような大規模な集落遺跡から大型の石錘が出土するようになる。また、1遺跡からの出土点数も少なくなる。一つの遺跡内から均一な形状・重さの河原石がまとまって出土する場合は錘として使用された可能性があるものの、単品出土の場合は、例えば秤の錘などの別の用途に使用されたおもりであったのかもしれない。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻105ページ、18巻272・361・409ページ、19巻288ページ、1号130ページ