(せきぞく)

【考古】

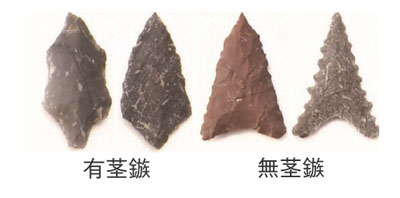

平面形をおおむね三角形に成形した小形の剝片石器。多くは両面加工であるが片面加工のものもみられる。弓矢の矢先に付けた矢じりとして用いられたもので、シカやイノシシなどの骨に刺さった例が確認されている。基部の形によって、平らな平基、えぐりのある凹基、突起した凸基に分けられ、形状はさらに茎の有無と組み合わせて、例えば凹基有茎鏃のように分類される。縄文時代初頭に出現し、市域でも松平地区に所在する草創期の酒呑ジュリンナ遺跡からはチャートを主な石材とする凹基無茎鏃や平基無茎鏃が出土している。以後、晩期に至るまで縄文時代を通じてもっとも普遍的にみられる石器器種となっている(写真:足助地区小町・木用遺跡出品)。中期には出土数が少なくなるが、後・晩期になると1遺跡で100点以上、なかには晩期前半を主体とする高橋地区の丸根遺跡のように1064点もの多量の石鏃が出土した遺跡もある。全時期を通じて基部に茎がない無茎鏃で、えぐりの深さがまちまちでの凹基のものが主体となっている。有茎鏃が増加する晩期後半でもその割合は20%に満たない。石材は草創期~前期までは主にチャートや白色風化石材などの在地あるいは比較的近隣地域で産出するものが用いられた。中部高地との関わりが大きくなる中期後半には、黒曜石製のものが多くみられるようになる。後・晩期になると、それまでも用いられていた岐阜県下呂市湯ヶ峰で産出する下呂石がほとんどを占めるようになる。下呂石の石材には、飛騨川から木曽川へと流され、川原で採取される円礫を原石としているものと原産地付近で採取した角礫を原石としているものとがある。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻100・113ページ、18巻696ページ

→ 石器石材