(せんこくかいがどき)

【考古】

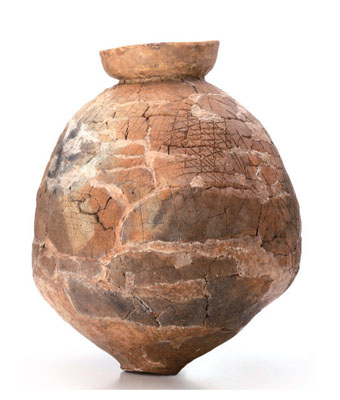

器面に絵が線描きされた土器。焼成する前の粘土が生乾きの段階に、先端が細い工具で線を刻んだもの。市域では挙母地区の梅坪遺跡、上郷地区の神明遺跡と足助地区の寺ノ下遺跡(写真)で出土している。神明遺跡の資料は、弥生時代後期の壺にシカと建物の屋根部分が描かれている。建物は切妻式の屋根が掘立柱の上に直接載るように描かれている。このモチーフは、銅鐸や畿内地方などの土器に多くみられるもので、市域へもその文化が伝わっていたことを示している。同じ神明遺跡の古墳時代中期の小形壺にも、格子状の線刻が描かれている。寺ノ下遺跡の資料では古墳時代前期後半の壺の上半部に、格子やジグザグ状の1本線が平行線や方形区画を交えて描かれている。古墳時代の線刻画には抽象的な、あるいは記号化したものが描かれることが多い(梅坪遺跡、上郷地区本川遺跡)が、寺ノ下遺跡の事例はパターンの種類が多く、器面全体に広がっている点が特徴的である。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻183ページ、19巻256・341ページ