(せんとうき)

【考古】

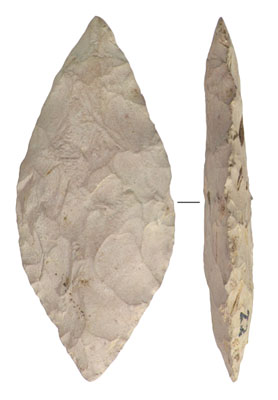

広義には器体の一端あるいは両端が尖った石器全般を指し、槍の穂先としての使用法が想定されている。この意味ではナイフ形石器の一部も尖頭器に含まれる。一般的には石槍、槍先形尖頭器、木葉形尖頭器などと呼ばれる片面あるいは両面全面を調整した木葉形に成形された石器をいう。姶良Tn火山灰降灰以降のナイフ形石器文化期後半に出現し、縄文時代まで継続した。槍の穂先に用いられた刺突具としての使用法のほか、側縁を刃部としたナイフのような切削具としての使用法も確認されている。また、東北日本では細石刃を剥離する細石核のブランクとしても製作されている。市域では伊保遺跡、酒呑ジュリンナ遺跡(写真:長さ5.4cm)などで出土している。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻49ページ、18巻166・168ページ