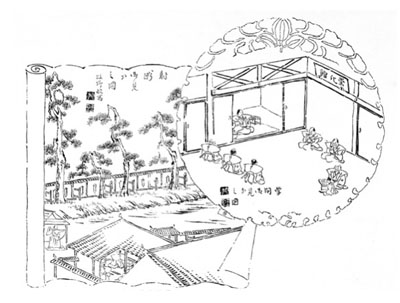

(そうかかん)

【近世】

挙母転封前の上野国安中藩の藩校であった修道館を、挙母藩主内藤学文が天明7(1787)年10月、挙母藩の藩校として再興した。学文は、藩主となる前から伊藤仁斎・東涯らの古義学を学んでおり、東涯の末子である東所を京都から崇化館の賓儒(教授)に招請した。挙母藩では藩内抗争も絡んだ朱子学派と徂徠学派の対立が激しかったため、学文は古義学を中心とする藩校を設立したとも考えられている。東所は、「崇化館記」(豊田市蔵)を執筆し、藩校教育の基礎を築いた。また、藩校は四書五経を講じ書を読んで博学多識の資とするだけではなく、藩治に有益であると強調した。なお、崇化館の設立と同時に「温知舎」と呼ばれる文庫が設置された。崇化館に入学を許されたのは、藩士の子弟に限られていた。入学者は午前に文学、午後に武術を学んだ。文学では素読・会読(廻読)・講釈という学習法を実践した。堀川派(古義学)の教師が、『論語』等の四書や『語孟字義』等の伊藤仁斎の著述、『詩経』等の講釈を行った。また、『春秋』やその注釈本である『左氏伝』、『史記』といった中国の歴史書の会読を行った。学文が死去すると、跡を継いだ内藤政峻は、挙母藩の主流学派を古義学から朱子学へと転換させようと目論み、享和2(1802)年9月、崇化館を「温文館」と改称し、文庫も「渇賢堂」と改称した。そして、幕府の昌平坂学問所にならって、温文館教則と教科書目が朱子学を学習しやすいように改定していった。その後、文化2(1805)年に政峻は「温文館」の呼称を廃止し、藩校が「学館」、文庫が「温文館」と称されるようになった。挙母藩中興の祖といわれる内藤政優の頃になると、学館の教学は朱子学一色となった。生まれつき足に疾患のあった政優は、古弓伝馬の法を熱心に研究した人物でもあり、武術を奨励した。明治2(1869)年、藩主内藤文成が版籍奉還すると、学館の跡地には挙母藩学校である「弘道寮」が開設され、後に「皇道寮」と改称された。武術の稽古は「軍団寮」で行われた。同4年の太政官達によって藩校は廃止された。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻623ページ