(たいこうけんち)

【古代・中世】

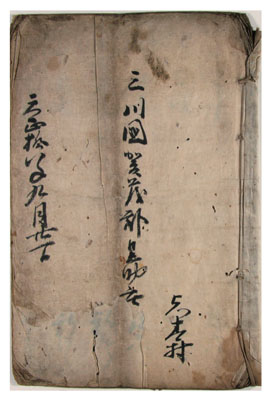

16世紀後半に豊臣秀吉が行った検地の総称。太閤検地は天正8(1580)年に播磨国で行ったものが最初とされ、以後秀吉の天下統一の進行とともに全国各地で実施された。検地は土地の生産力を把握する調査で、これによって農民らへの年貢賦課基準が定まった。大名には検地で把握された村や郡の石高が知行として宛行われ、知行所の支配権限と年貢徴収権が付与された。一方、それら知行高に応じて戦時での軍役賦課などの義務が課せられた。太閤検地は村の範囲を定めて(村切)、検地の結果を記した村ごとの検地帳が作成された。検地帳には、一つひとつの土地ごとに、所在を示す地字、面積の丈量、田・畠・屋敷の区別と生産力の基準となる石盛、面積と石盛から算出された土地の石高、そして年貢貢納者、最後に田・畠・屋敷ごとの総計と村の総石高(村高)が記された。尾張国での検地は、織田信雄が天正10年代前半に、三河国では天正10年代後半に徳川家康が行ったが、いずれも独自の検地方式で行っている。天正18年信雄・家康が転封すると、三河国では18年に、尾張国では20年に太閤検地が実施された。三河国の太閤検地は、西三河は宮部継潤、東三河は亀井茲矩の両名が携わり、彼らは三河国の領主とは関係のない秀吉の検地奉行であった。市域の検地帳として、四ツ松村(写真:四ツ松自治会蔵)・綾津村・川手村・桑原村・武節町村・塩山村の検地帳が残る。尾張国の検地は、豊臣秀次の奉行吉田勝親・田中角介らが行い、秀次領の高橋郡は勝親が担当した。市域に関する検地帳は、西枝下村・八草村・猿投村神領・篠原村のものが伝存する。検地は普通収穫時の秋に行われるが、尾張国の太閤検地は春から初夏にかけて実施され、検地時の生産力は十分に調査していないようである。しかし、実際に一つひとつの土地の丈量は行われて所在なども把握され、単なる指出(申請)検地ではなかった。

『新修豊田市史』関係箇所:2巻612ページ、6巻付録CD