(だいつきがめ)

【考古】

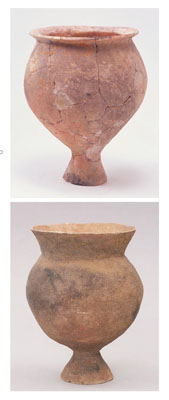

食ベものの煮炊きに用いられた甕の底部に脚台が付された土器(写真上:川原遺跡出土、弥生時代中期後葉 写真下:梅坪遺跡出土、古墳時代中期)。弥生時代中期前半から存在した台盤状土製品と一体化することによって、中期後半に尾張で出現したと考えられている。それまでの平底甕に脚台を付けることで、下胴部の火の回りをよくし、効率的に吸熱することが意図されている。竪穴建物内の浅い地床炉において炎主体で調理することに適したこの器形の出現は、強火で短時間に加熱することが必要なコメの調理などに対応した結果とみられる。市域の遺跡でも中期後葉には確実に台付甕が使用されている(写真上)。その後、古墳時代前期後半の4世紀代に入ると平底や丸底の甕が盛んに作られるようになり、台付甕は次第に作られなくなっていった。畿内ではすでに弥生時代後期に甕を浮かせて真下から加熱する方法が生み出されていたが、市域の梅坪遺跡や神明遺跡などでも前期後半に現れた平底・丸底甕の底部外面の多くが熱を受けて赤色化しているため、甕を浮かせて炎に当てていたことがわかる。市域を含む東海地方の人々が伝統的な台付甕の使用を止めて畿内的な煮炊き方法へと転換したことは、畿内的な屈折脚高杯の急速な普及現象と軌を一にしている。市域で古墳が築かれるようになった前期後半に、日常生活で用いられる土器のかたちとその使われ方にまで畿内的なスタイルが浸透してきたことは、畿内からの大きな社会のうねりが及んできたことを感じさせる。やがて、5世紀後半に新たな火処としてカマドが導入されると、カマド内部に保持された火力で甕の底部から胴部全体を強力に加熱することが可能となったため、甕の器形もそれに適した長胴甕が基本となっていく。脚台部は無用となり、台付甕は日常の煮炊き用具から姿を消した。ただし、その後も例外的に大型品などが使い続けられ、市域ではわずかに江古山遺跡・梅坪遺跡・高橋遺跡などにおいて、7世紀後半まで存続した。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻288ページ、19巻28・88・166ページ