(たかはしのしょう)

【古代・中世】

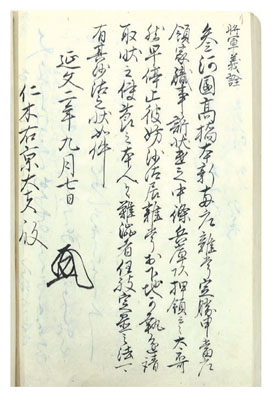

豊田市のうち、挙母・高橋・猿投・保見地区を中心に存在した荘園。具体的な立荘の過程は不明。11世紀後半、白河院政の頃に立荘されていた可能性もあるが、荘園名を確認できる史料上の初見は安元2(1176)年に作成された「八条院領目録」である。そこでは高橋荘が「(八条院)庁分御庄」とされており、八条院の家政機関である院庁の下で直接管理される荘園であった。八条院は鳥羽天皇の皇女で、後白河天皇の妹。高橋荘はもともと天皇家領荘園として形成され、天皇家内部で相続されていたことがうかがえる。天皇家領荘園であることは鎌倉、南北朝時代を通して変わらなかったが、次第に現地での武士の活動が強まってくる。文治2(1186)年に後白河院が源頼朝に対して、武士による押領の調査を求めた荘園の中に高橋荘も含まれていた。源平の争いの中で鎌倉幕府側の武士が高橋荘に攻め入り、頼朝から地頭として認められていたのであろう。この武士は、武蔵出身の小野成綱であったと思われる。成綱の子の盛綱も高橋荘の地頭を継承したが、承久3(1221)年の承久の乱で幕府軍と戦い、没落した。代わって中条家長が地頭となり、そののち鎌倉時代を通して中条氏が高橋荘の地頭でありつづけた。中条氏の下で、高橋荘は猿投社などを含む北方、矢作川東岸の東方、西岸の西方という三つの方に分かれていたと考えられる。そのそれぞれに公文所が置かれ、中条氏からの指示を受けて現地での実務にあたった。特に西方の役所は中条氏の居館を兼ねていて、ここに出仕した被官は、中条氏の当主に事案を言上して指示を受けていたようである。西方の役所は他の公文所とは異なる高橋荘全体の支配のための拠点として、政所と呼ばれたと思われる。南北朝時代には中条秀長と甥の長秀が高橋荘を支配し、その基盤の上に室町幕府の有力者として活動していた。一方、室町幕府は北朝を支える役割も担っていたため、延文2(1357)年に高橋荘の領家である石清水八幡宮が中条氏による権利の侵害を訴えた時には、これを認め、守護に対応を命じている(写真:足利義詮御教書『曇花院殿古文書』国立公文書館蔵)。ただし、実効性は薄かったようである。永享4(1432)年には将軍足利義教によって中条詮秀が殺害され、高橋荘も没収された。永享12年には中条氏が復権して高橋荘に戻ったが、その実力は次第に衰えていった。そのため、高橋荘の現地を支配する勢力として、応仁・文明の乱(1467~)の頃から、中条氏よりもその被官であった三宅氏や鈴木氏が擡頭していく。荘園としての高橋荘の実態も、この頃までには失われていたであろう。なお、永禄4(1561)年からは織田信長がこの地域に侵攻しており、以後、信長の占領地が高橋郡と呼ばれるようになったのは、この地域に高橋荘の歴史が深く刻まれていたことをうかがわせる現象である。

『新修豊田市史』関係箇所:2巻198・223・248・306・407・492・573ページ