(たかはしむらとのがっぺい)

【現代】

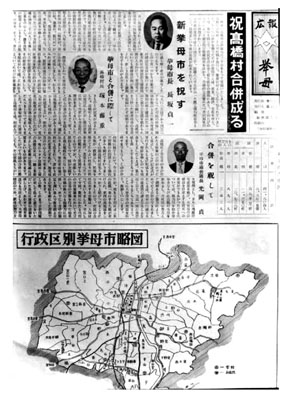

明治39(1906)年7月1日に合併によって誕生した高橋村は、第二次世界大戦後も農家戸数が総戸数の8割を占め、農業以外これといった産業がなく、村財政は国や県の交付金や補助金に頼る割合が周辺の村よりも大きかった。村の人口は7600人(昭和25年)を数えたものの、挙母市と住民生活で強い相互依存関係にあったので、挙母市との合併希望が強かった。昭和29(1954)年4月の愛知県町村合併計画試案には高橋村は挙母市へ合併とあり、高橋村議会は9月6日の全員協議会にて全会一致で議決し、挙母市に合併の申し入れを行った。挙母市議会では賛否両論に分かれ具体的な進展はなく、翌年30年12月17日にも村長より、市長・議長へ合併を申し込み両者で協議が続けられた。31年1月に中村寿一市長急逝の後、翌月に新市長に長坂貞一が就任したが、初夏まで挙母市と高橋村の合併協議があまり進まなかった。挙母市にとって、好ましい相手は、一に上郷、高岡との分村合併、二に上郷村、高岡村との全村合併、三に高橋村との合併という状況であった。31年6月の定例市議会にて、市長から「まず高橋村と合併し、その後に高岡町、上郷村と分村合併したい」と諮問案が提出され、高橋村との協議が進むこととなった。8月7日、市議会全員協議会で、高橋村との法定の合併促進協議会の設置を決定し、高岡・上郷の一部地区との合併の運動も展開することとした。12日、愛知県知事に挙母市・高橋村二か市村合併促進協議会設置の届け出を行い、協議会では挙母市側の厳しい条件に協議が難航するも、ようやく意見を一致させることができた。8月31日に臨時市議会を開催し、挙母市・高橋村の廃置分合を議決した。促進法期限日の9月30日、挙母市は高橋村を編入し、工業を中心とし農業・商業とともに豊かな自然も備え、開発の可能性をもった人口4万2430人、面積68km2の市へと拡大した。写真は合併を伝える広報記事。

『新修豊田市史』関係箇所:5巻11・13ページ