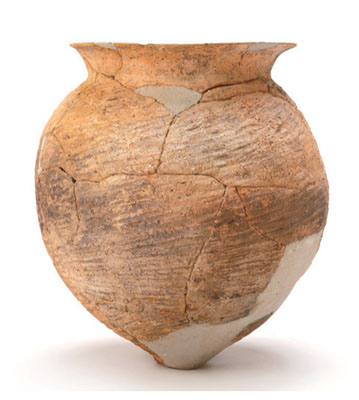

(たたきがめ)

【考古】

西日本の土器製作技法である叩き技法によって製作された甕。叩き技法は、粘土紐を積み上げた後に粘土の接合部を密着させるために羽子板形の板で器面を叩き締めたり、粘土を叩き延ばしたりして土器を成形する技法である。叩き板に平行線が刻まれているため、土器の器面に平行線状のくぼみが連続して残る。矢作川流域では弥生時代中期末葉に、挙母地区梅坪遺跡、上郷地区川原遺跡などで出土しているが、土器製作の技法として定着することはなかった。弥生時代終末期になって再び、畿内地方の叩き甕が、矢作川流域の一部の遺跡に導入された。同時期の畿内では叩き技法が高度に発達し、内面ヘラケズリ技法を併用した薄手の丸底甕(庄内型甕)が製作されていた。胎土に含まれる砂粒の種類から、大阪府の生駒山西麓と奈良県の大和盆地南東部の2か所で製作され、周辺地域に流通したことが判明している。西日本では薄手の甕を製作する工人集団が成立しており、古墳時代に移行する直前には土器生産の分業化と流通網の形成が進行していたことがうかがえる。しかし矢作川流域でみられるのは、それよりも一段階前の作り方による叩き甕である。このことから、庄内型甕を作らない地域から人がこの地域に移住してきたと考えられる。叩き甕が複数出土している遺跡は、安城市本神遺跡と本市高橋地区の高橋遺跡・保見地区伊保遺跡の3か所である。本神遺跡は各地からの外来系土器が出土する鹿乗川流域遺跡群の中核集落、高橋遺跡も豊田盆地における拠点となる集落で、外来の人や技術を受容する素地が整っていたとみられる。高橋遺跡の羽状叩き目の甕は、畿内地方から搬入された庄内型甕で、三河では唯一のものである。本神遺跡の叩き甕は環濠から出土している。伊保遺跡では柵口地区の溝から古墳時代前期前半の叩き甕(写真)が出土している。こうした平底の叩き甕は、火にかける際に台付甕とは使い方が異なるので、日常的に使用されていたとは考えにくい。なお、上郷地区神明遺跡と稲武地区熊野神社遺跡の叩き甕は、いずれかの製作拠点から運ばれたものと推測される。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻242・252ページ、19巻44・166・256・396ページ