(たなかながね)

【近代】

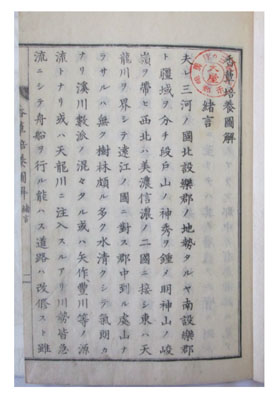

嘉永2(1849)年4月越後国三島郡富岡村(現新潟県長岡市)の農家に生まれる。早くから菌類、茸、草木の収集に関心を持ち、模写や標本作りを行った。特に菌類の培養法の研究に取り組み、明治23(1890)年の博覧会に出品した菌類模型は注目を浴びた。翌年宮内省御料局の嘱託となり、菌類の写生画の業務やマツタケ発生の研究に従事した。明治25年北設楽郡役所は県庁を通じて御料局にシイタケ栽培法の指導者の派遣を要請し、田中が派遣されることになった。田中は5月から6月にかけて北設楽郡や東加茂郡を巡視して、各地で栽培法を講話し、その内容は『三河国北設楽郡香蕈培養図解』(写真:西尾市教育委員会蔵)と題して刊行された。シイタケは中国への輸出品であったため、北設楽郡の関係者は栽培法の改良による増産を目指していた。田中は炭焼窯の改良者として全国的に著名な人物で、愛知県だけでなく岐阜、奈良、千葉、秋田県などでも炭焼法の指導を行って、製炭業の発達に貢献した。田中は東加茂郡農会の要請を受けて松平村に伝習所を設立し、北設楽郡での生徒を集めて指導した。田中は明治31年『炭焼手引草』を刊行し、炭焼改良法を紹介した。田中には六所神社の由緒・祭礼を文章と図絵で著した『郷社六所神社図記』がある。その他、明治4年三河国菊間藩で発生した真宗僧侶による廃仏毀釈反対一揆を描いた『明治辛未殉教絵詞』(明治44年)、三河国の名所を紹介した『三河名所』(大正11年)、濃尾震災の被害地を巡覧し、その被害の様子を描いた『尾濃震災図録』(未定稿)もある。