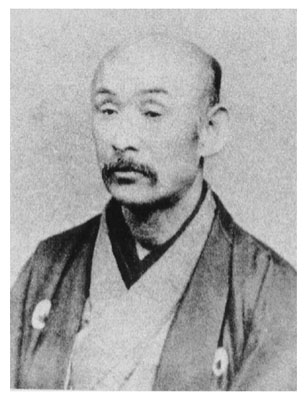

(たなかまさのり)

【近代】

天保12(1841)年正月挙母藩士田中家(家禄80石)に生まれる。幼名は銑松、助太郎、諱は貞幹、正幅、菅江・喬梁・自笑と号した。江戸の著名な儒者、安井息軒に学び、17歳で藩校の助教に抜擢された。その後用人兼物頭、藩主内藤文成の侍講となった。田中は版籍奉還後に挙母藩権大参事となり、大参事の川西分八、同六三とともに、藩政を指導した。廃藩後には一時期、額田県や浜松県に出仕したが、明治9(1876)年8月第12区長となって以降、地域行政の中心として近代化の諸政策の実行に当たった。明治11年12月初代の西加茂郡長に任命され、32年4月に辞職するまで20年余りにわたって郡政を指導した。田中は郷土史への関心が深く、内藤家や旧藩士の歴史を古書旧記や散逸した資料の再収集によって「挙母藩史」、「内藤家譜」を著した。また西加茂郡の地誌として『三河国西加茂郡誌』を編さんし、明治25年に刊行した。田中には著作も多く、挙母の歴史書である「挙母村誌」、「挙母町誌」、小学校教科書の『小学要訣』、『農学小学』、衛生対策を示した『衛生一斑』などがあり、郡政の政策に活かされた。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻82・357ページ