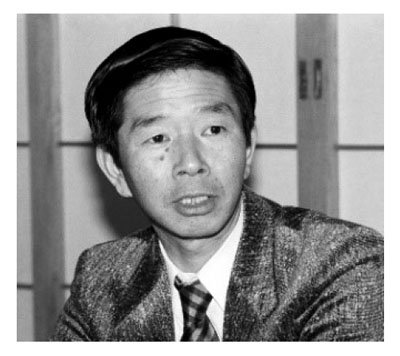

(たばたつとむ)

【考古】

西町出身。昭和43(1968)年から平成6(1994)年まで市教育委員会で文化財の保護活用に尽力した。昭和38年、豊田西高校3年生の時に1学年下の鈴木忠司らと豊田大塚古墳の発掘調査に参加。明治大学で考古学を学び、地方自治体としては県内初の埋蔵文化財担当専門職員として豊田市役所に就職し、昭和55年までに本調査・測量などを行った遺跡は60か所を超え、調査結果を『豊田市埋蔵文化財調査集報』として次々と刊行した。大学生の時から調査を担当した高橋遺跡が矢作川流域屈指の集落遺跡であることを明らかにし、縄文時代中期の曽根遺跡の史跡公園としての整備にも努めた。古墳の移築や遺跡の公有地化なども積極的に進め、田端が牽引した豊田市の埋蔵文化財行政は高く評価されている。調査に当たった手呂銅鐸や大阪市立博物館(現大阪歴史博物館)所蔵の百々古墳の三角縁神獣鏡などは、学術的な価値の高い考古資料となってる。平成元年刊行の『日本古墳大辞典』(東京堂出版)において県内の古墳の記述を担当するなど、考古学研究の上でも大きな足跡を残した。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻32・169・198・265ページ、20巻763ページ