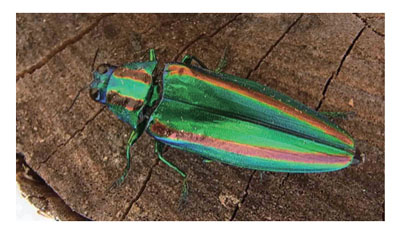

(タマムシ(ヤマトタマムシ))

【自然】

タマムシと名のつく昆虫(タマムシ科)は種類も多く、市域で69種が確認されている。中でも写真に示すヤマトタマムシは最大級で、しかも金属光沢の美麗種のため、多くの人を引きつける。飛鳥時代に作られ法隆寺所蔵の玉虫厨子は国宝として有名であるが、その外壁をタマムシの鞘翅(前羽根)を貼り付けたことが名前の由来である。夏、成虫が出現し鞘翅(前羽根)を腹部と垂直にして真横に広げT字形で飛ぶため、遠くからでも識別しやすい。成虫はエノキやケヤキの倒木にとまっていたり、樹冠を飛翔する姿がよくみられるが、それは成虫がエノキやケヤキの葉を食べたり、幼虫がその樹類に食入するためであろう。ちなみにタマムシの羽の金属光沢は、構造色によるものであることがわかっている。すなわち羽が複数の膜状組織によって作られており、そこに当たる光の屈折率が変化することによって色がついているようにみえるのである。

『新修豊田市史』関係箇所:23巻461ページ