(ちそかいせい)

【近代】

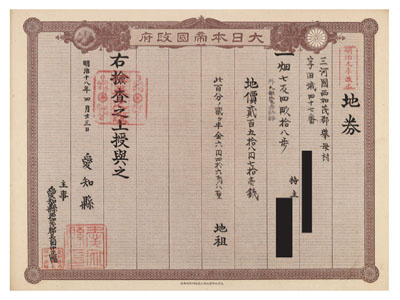

明治政府は近世の領主体制の下で、地域によって貢租負担に軽重があり、税法もまちまちであった租税制度を画一化し、安定的な財政収入を確保する政策を実行した。明治6(1873)年7月政府は地租改正法・地租改正条例を公布した。土地所有者を確定して、その所有権を公認し、地価を確定した後に、地価の3%を地租として徴収することとした。愛知県内では壬申地券の交付作業が進められつつあり、そのなかでの土地政策の変更であった。県内の地租改正事業は翌7年3月に始められた。県は地租改正心得書を通達して、田畑宅地、山林原野などの一筆ごとの測量による反別調査、地主・小作人の確認、平均収穫米を基にした地価の算出などを指示した。そして村に地租改正係を置いて村単位に調査を行わせた。明治8年春から第8大区(加茂郡)では事業が本格的に実施されていった。しかし事業は県政の混乱もあって円滑に進まず、8年11月政府の地租改正事務局(総裁は参議兼内務卿大久保利通)は県に改正事業の立て直しを命じた。さらに県令鷲尾隆聚を更迭し、安場保和を新県令に任命した。9年2月着県した安場は県政を刷新し、地租改正事業も新しい測量手順を示すなど再調査を行わせた。9年半ばには市域内でも測量作業が終了し、地位詮評(田畑など一筆ごとの反当たり収穫量を基準にした土地の等級付け)とそれに基づいた地価の算出が命じられた。しかし村や郡ごとに土地の生産力は違っているため、地位詮評や地価算出の作業は他村・他郡との比較の上実施される必要があった。このため9年10月には三河各郡から区戸長・改租総代人・郡議員などを集めて地租改正会議を開き、郡の等級付け、各郡の平均収穫量の詮定を行い、それに基づいて各郡内の町村の等級付け、等級ごと平均収穫量を確定し、そうした作業は各村内の一筆ごとの土地でも行われた。そして最終的に各村で作成された地価取調帳が県に提出され、そこには田畑宅地一筆ごとの字名、地番、地種、地位等級、所有者名、地価金、地租金が記載された。三河全体の地租額は尾張と異なり、旧幕府時代と比較して軽減されていた。田畑宅地の改正事業に続いて、明治10年5月からは山林原野の測量事業が実施され、運輸の便否や地質の美悪などに基づいて、地位詮評を行った上で地価が算出された。翌11年末には三河各郡へ地価取調帳の提出が命じられた。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻50ページ

→ 壬申地券