(ちゅうじょうひでなが)

【古代・中世】

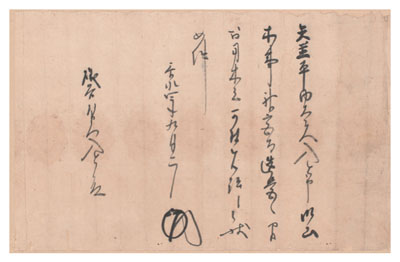

南北朝時代の武士。中条頼平の子。はじめは中条判官として史料にあらわれるが、のちに備前守となる。鎌倉時代末、中条氏の家督は兄の景長からその子の時長に継承されたらしい。しかし、時長は北畠顕家の配下として建武政権の奥州探題に属し、その地で南北朝の動乱を迎えた。そのため、時長と切り離された高橋荘では、秀長の下に一族がまとまって足利氏に服属する形となったようである。秀長は、室町幕府の発足とほぼ同時期の建武3(1336)年10月までに尾張守護に任じられており、足利氏との関係は密接であったと思われる。この任命は鎌倉時代に中条氏が長く尾張守護をつとめたことに依るのであろうが、暦応2(1339)年までには高師泰と交替している。秀長は在京して活動することが多く、現地の軍事指揮官との兼務が厳しかったのであろう。以後も足利尊氏・直義兄弟に重用されたが、観応の擾乱(1349~52年)では尊氏の側に立っていた。乱の最後の段階である観応2(1351)年11月、尊氏は、鎌倉に逃れた直義を追って三河を通過するが、その際、直義派の吉良氏の抵抗をうけて矢作の守備に不安を覚える事態となった。その尊氏が頼ろうとしたのは、在京している秀長であった。三河の実力者である吉良氏に対抗する存在として秀長が認識されていたのであり、高橋荘を基盤とするその勢力が強大なものであったことがわかる。しかし、この時の秀長は三河に戻ることはなかった。在京している足利義詮を輔佐する立場にあったためである。当時、南朝との和平交渉を行っていた義詮を支え、南朝からの書類が窓口役の貴族のもとに届くと、それを受け取りに出向くのも秀長であった。また、一度は京都を占領した南朝軍を撃退して、再び京都に戻った義詮が政務の場所に選んだのも、秀長の邸宅であった。こうした幕府の支柱としての活動の一方、秀長は在京の状態にあっても、高橋荘支配や猿投社への保護・関与を積極的に行っていた。例えば猿投社の神宮寺造営に関して、康永4(1345)年9月に高橋荘内での用木伐採の許可を与えている(写真:猿投神社文書)が、当時の秀長は京都で活動していたことが確認できる。高橋荘にいる代官への指示によって、必要な作業を進めていたのである。また、文和3(1354)年1月から7月にかけて、猿投社への料所を寄進した際にも、その一部に他の寺の知行所が混在していたために、秀長は改めて替え地を猿投社に寄進した。この場合にも、当時の軍事状勢からみると秀長が尊氏を支えて在京していた可能性は高い。このように高橋荘の現地支配者と、京都での室町幕府の有力者としての立場を両立させながら活躍した秀長であったが、前記の文和3年7月が、その足跡を辿れる最後である。延文2(1357)年には甥の長秀が中条氏の当主となっていたことがわかるため、それまでに隠居するか亡くなるかしていたと思われる。

『新修豊田市史』関係箇所:2巻293・306ページ