(ちゅうせいじょうかん)

【考古】

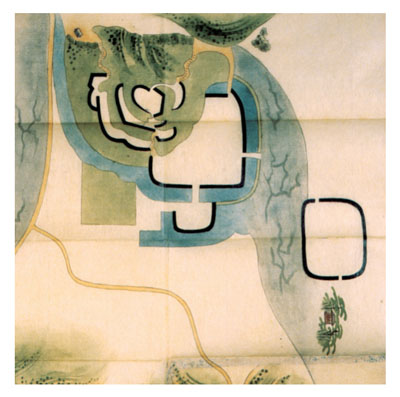

市域では中世城館遺跡が約150か所確認されている。城館についてはすでに江戸時代から強い関心が寄せられ、正保元(1644)年の『三河国城屋敷古跡覚書』や、元文5(1740)年に成立した『三河国二葉松』『三州古城記』などが著され、貴重な資料となっている。市域最古の城館としては、平治の乱で武功をあげた長田忠致の居館と伝わり、12世紀後葉までさかのぼるとされる挙母地区の長田館跡と、13世紀代とみられる高橋荘の地頭職で後に室町幕府の奉公衆となった中条氏の挙母城(金谷城)跡などがある。中世前半の中世城館は刈谷市中条遺跡で確認された堀で囲まれた事例のような方形居館が想定されるが、長田館跡と金谷城跡では該期にまでさかのぼる遺構は確認されていない。また、15世紀に奉公衆に名を連ねた足助鈴木氏の南北朝期の城館跡として足助地区の黍生きびゅう城跡や飯盛山城跡が伝わるが、これらにおいても明確な遺構は確認されていない。一方、応仁・文明の乱の際に足利一門や奉公衆が没落して新興勢力が台頭するようになると、市域でも15世紀後半から中世城館が多数出現するようになる。中条氏の被官であった広瀬の三宅氏が築いた石野地区の東広瀬城跡(写真:「諸国古城之図」広島市立中央図書館浅野文庫蔵)では、丘陵上の曲輪群や堀と土塁で囲まれた山麓部の曲輪(居館)が確認されていて、有力国人の城館の好事例となっている。足助氏に代わって足助を支配した鈴木氏は、掘立柱建物を有する複数の曲輪で構成された真弓山城を本城とし、周囲には城山城などを配置する防御体制を固めた。16世紀半ばに市域において松平氏や織田氏、今川氏などが勢力を拡大して軍事的緊張が高まると、小規模な在地領主はその服属に行き来しつつ、それぞれに城郭を構えた。平地の方形居館である猿投地区の御船城跡や挙母地区の鳳面館跡などはその痕跡である。また、鱸兵庫助が築いたとされる旭地区小渡町の小渡城跡でも、堀切と畝状空堀群が確認されている。松平元康(徳川家康)が織田信長と同盟を結んで三河統一を進めていく中で必然的に武田氏と争うようになり、松平氏は防衛のために松平地区の大給城と城山城、小原地区下仁木町の仁木城と篠平城の改修を行った。一方、武田氏は稲武地区の武節城や真弓山城に一時的に入城し、旭地区の槙本城の一部を改修したとされる。さらに、天正12(1584)~14年の小牧・長久手の戦いで、羽柴秀吉と徳川家康・織田信雄連合軍が争った際には、市域でも城郭の改修が相次いだ。信雄は保見地区の広見城に中条氏、衣城(金谷城)に余語氏を配し、金谷城には空堀を設けるなど城郭の改修を行ったとみられる。一方、徳川氏は最新の技術を駆使して松平地区の大給城や小原地区の市場城などに高石垣を巡らせ、出入り口には外枡形と呼ばれる防御空間を設定するなどの大規模な改修を行っている。天正18年に徳川家康が関東に移封されると、三河には豊臣方の武将が配置され、高橋郡は豊臣秀次領となって城郭の整理が行われていき、中世城館の多くが廃城となり姿を消した。

『新修豊田市史』関係箇所:2巻212・239・376・497・552・555ページ、20巻80・94・98・216・277・382・398・528・562・741ページ

→ 飯盛山城跡、市場城跡、大給城跡(松平氏遺跡)、金谷城(衣城)跡、近世城館、城山城跡、武節城跡、真弓山城(足助城)跡、御船城跡