(ちょうそんぜ)

【近代】

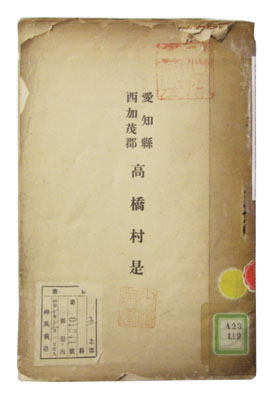

町村是(郡是・府県是)は明治30年代から昭和初期にかけて、町村是確立運動が実施される形で、全国各地で作成された。是とは地域の計画・指針という意味である。元々は、地域に根ざした国是を作るべきだと考えていた農商務次官であった前田正名が、自らの意図が受け入れられず下野し、民間で「今日の急務は、国是、県是、郡是、村是を定むるにあり」と主張し、地域の産業振興を目指した形で地域社会それぞれの町村是を作成するよう運動を展開したことから始まる。当初は開明的な地主などによって担われていたこうした動きは、日露戦争後に実施された官制の地方改良運動によって、その性格は大きく変貌する。町村を克明に調査・分析し、その現況を記し、町村発展のための将来目標が定められてそのための施策が掲げられるなど、計画的に運動を推進していくための文書となっていた。村の発展や道徳的な規範などを定めた『愛知県西加茂郡高橋村是』は大正6(1917)年に作成された(写真:安城市図書情報館蔵)。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻385ページ、11巻19ページ

→ 地方改良運動