(つきまち)

【民俗】〈年中行事〉

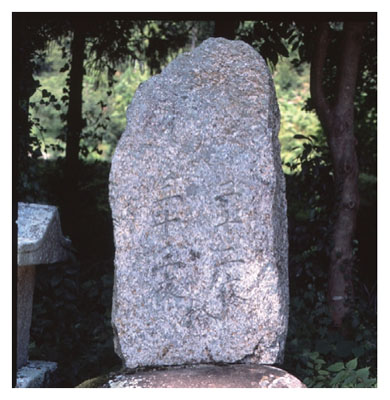

月待ちは特定の月齢の日に人々が集まり、月の出を拝む信仰行事で、市域山間部では旧暦の7月または8月の22日、23日の夜、立ったままで月が出るのを待って願掛けをした。これをオタチマチといったが、その日どりからニジュウニヤサマ(二十二夜様)、ニジュウサンヤサマ(二十三夜様)ともいった。山麓や山上、神社や寺の境内などには、「二十二夜塔」「二十三夜塔」と刻銘された石碑(写真:旭地区須渕町)が建てられていて、この前で立ったまま月が出るのを待った。病気平癒などの願掛けは大勢でした方が効果的だともいわれ、声をかけあって大勢で出かけた。苅萱(小原地区)では、旧暦8月22日と23日、地域の人達が峯森神社の鳥居の外にある「二十二夜」と「二十三夜」の石碑の前に集まって提灯を灯して行事を行った。近在の地区へ出かけていって行うこともあり、閑羅瀬(旭地区)では二十三夜様の日に須渕(旭地区)まで出かけていってオタチマチをしたという。〈年中行事〉

『新修豊田市史』関係箇所:15巻744ページ