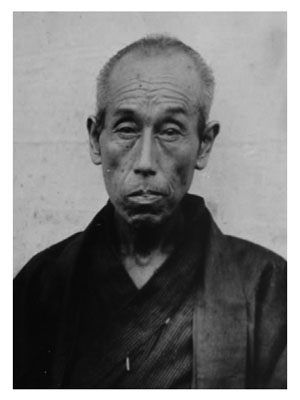

(つきやまさいちろう)

【近代】

天保6(1835)年4月、加茂郡東広瀬村の農家に生まれる。号は臍軒、漢学や仏教を学んだ後、幕末には寺子屋を開いて教えた。明治4(1871)年重原藩領である東広瀬村の里正となり、廃藩後、明治5年から7年にかけて、副戸長、戸長、学校幹事などを歴任した。9年には地租改正の村議員、郡議員・郡議長、第12区会所改租係などを務め、改正事業に尽力した。「月山登家所蔵資料」には地租改正に関係する記録もあり、三河地域の改正事業の様相を知ることができる。その後22年まで、東広瀬村戸長、学務委員として地域行政を担った。幼少期から歴史や中国書からの抜き書きを行い、公務の傍ら歴史、仏教などの書物への関心を欠かさず、隠居後には数多くの著作を著し、生涯を通じた写本・著作は38点に及んだ。特に郷里の東広瀬村の歴史や習俗、信仰、昔話などの探究に力を注ぎ、24年頃には『広瀬今昔話』15巻を著した。なお28年には門弟がその業績と人格をたたえた寿碑(生前に建てられる記念顕彰碑)を石下瀬村に建立した。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻361ページ