(てらだしげかた)

【近世】

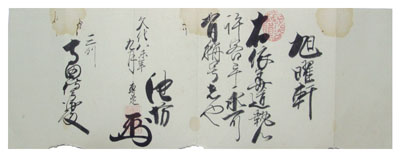

花園村の村役人で豪農であった寺田家(通名伝兵衛)の4代目当主である。彼の時代の文化期(1804~18)に同家の経営は最盛期を迎え、総有金額が5371両余り、総資産も4900両余りと最大になっている。その代には沼津藩財政への貢献が認められ、藩主から苗字を名乗ることを許されている。しかし、彼の亡くなる前年の文政2(1819)年頃から経営の主軸だった酒造の利益が減少し始め、同家の経営は大きく後退してくる。彼には後継ぎがなく、妻である喜儀(堅正尼)が同家の経営をいったん引き継いでいたが、経営悪化はとどまらず、分家独立していた彦九郎が本家を相続して5代伝兵衛重雄となり、経営改善に乗り出した。重賢は文人としても名高く、名古屋の井上士朗の門人で俳号を旭亭と名乗り、花園社中という俳諧集団を率いた。文化2(1805)年、重賢邸を師匠の井上士朗や中島秋挙・鶴田卓池らが訪れ、歌仙と即興の発句の会を催している。華道は、池坊の三河における有力門人の1人で、文化8年に池坊専定から「旭曜軒」の号を名乗ることを許可された(写真)。専定が池坊の宿願でもあった立花図集『新刻瓶花容導集』を出版する際には、重賢ら三河の門人に対して出版の途中経過を報告するなどしている。鳴海村の著名な篆刻家山口九郎左衛門(余延年、俳号は墨山)とは親類関係にあり、自作の句の良し悪しを相談するなどしている。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻356ページ