(てらのしたいせき)

【考古】

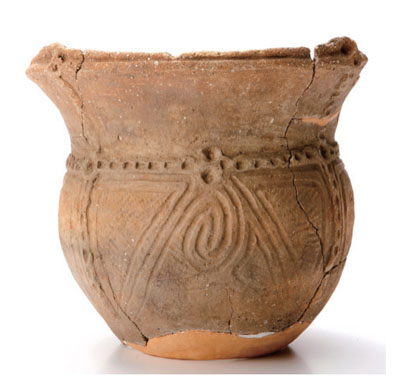

御蔵町(足助地区)に所在する遺跡で、矢作川の支流阿摺川の右岸段丘上に立地している。標高は120~125m。昭和40(1965)年頃に、中部電力の鉄塔建設時の排土の中から古墳時代~中世の遺物が採集され、遺跡発見となった。昭和59年12月に足助町教育委員会によって範囲確認調査が行われ、昭和60年11月には本調査が実施された。縄文時代~中世の遺物が出土し、縄文時代後期前葉の竪穴建物跡1基、古墳時代中期から後期の竪穴建物跡4基と溝が検出されている。幅15m、深さ0.6m、延長70m以上に及ぶ古墳時代の溝は、阿摺川から導水するかんがい用の水路と推定されており、主に6世紀代に機能していたと考えられている。縄文時代後期前葉の竪穴建物跡の中央に埋納された深鉢(写真)、弥生時代中期の有孔磨製石鏃、古墳時代前期後半の記号状の線刻が巡る大型の壺(線刻絵画土器)は、注目される資料である。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻297ページ、18巻262ページ、19巻341ページ

→ 線刻絵画土器