(てらべじんや)

【近世】

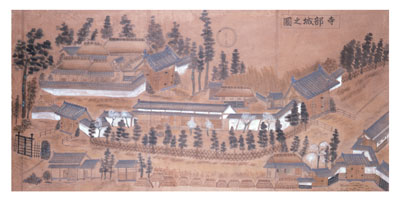

尾張藩重臣渡辺家が知行所支配の拠点とした陣屋。戦国期、寺部村には土豪鈴木氏の居城寺部城が置かれていたが、永禄9(1566)年に廃城となっていた。慶長18(1613)年、初代渡辺守綱が家康から寺部は緊要な「城地」なので、在所して守護するよう命じられており、この時点では「城」として認識されていた。その後、一国一城令の発布などにより寺部城は表向き寺部陣屋と改称するが、内々には「城」と認識され続けた(写真:寺部城之図、八幡宮〈社町〉所蔵)。縄張りは主郭・二の郭・三の郭からなる。主郭は小高い部分に設けられ周りに内堀が巡らされていた。二の郭には長屋や馬場が設けられていた。ただし、発掘調査によると近世の遺構は少なく活発な利用はされなかったのではないかとされる。東側に広がる三の郭には家臣の屋敷が置かれた。現在、渡辺家臣松本家の屋敷の長屋門、遊佐家の長屋門・土塀が残っており、市有形文化財に指定されている。

『新修豊田市史』関係箇所:3巻92・138ページ、22巻395・397ページ

→ 渡辺家(尾張藩)