(てろどうたくしゅつどち)

【考古】

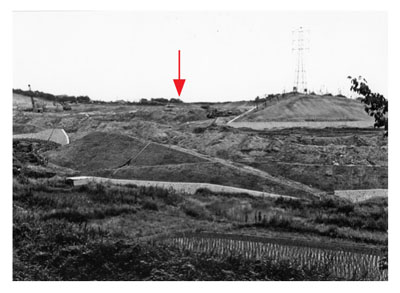

昭和46(1971)年3月頃、手呂町にある手呂団地の造成工事中に、総高97.7cmで突線鈕3式に分類される三遠式の銅鐸が発見され、出土地点は市内唯一の銅鐸出土遺跡として周知されている。出土地点は当時の手呂町樋田323番地、現在の樋田38番地にあたる(写真は発見当時)。銅鐸を発見し市教育委員会に提出したのは、ブルドーザーのオペレーター永山勇征であった。銅鐸出土地は矢作川の左岸堤防から750mほど東方に進んだ標高69mの丘陵斜面で、三河準平原を侵食して矢作川へと注ぐ丸山川が形成した小谷に北面する地点に当たっている。旧来の地形はすっかり失われているが、谷底の水田面とは約10mの比高があった。永山の証言によると、丘陵斜面の表土を40~50cm削平し、遊水池の堤防を作るために淡褐色の地山を60~70cm削ったところ、小児の頭ほどの礫が数個出てきて、銅鐸はその下の黒い土の中に横に寝かせたような格好で埋まっていたとされる。これにより、手呂銅鐸は黒色土で充填された小土坑内に鰭の部分を上下にした通有のかたちで埋納されていたことが明らかとなった。しかし、手呂銅鐸はどの集団が祀り埋めたのか、という問題については明らかになっていない。出土地近くには弥生時代遺跡が存在しておらず、銅鐸発見後に谷地形を挟んだ南西約350mの丘陵上から縄文時代~古墳時代まで断続的に続いた百々町岩長遺跡が発見され、しかもその範囲内にある後期古墳の石室ST09内から混入品とみられる銅鐸形土製品が1点出土してはいるものの、銅鐸祭祀を執り行った集団であるとの確証は得られていない。手呂銅鐸の祭祀集団については、南西約2.5kmにある高橋遺跡、さらには銅鐸形土製品や石製舌が出土した南西10.8kmの上郷地区川原遺跡までをも視野に入れて考えるべきかもしれない。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻195・211・292ページ、19巻76・796ページ

→ 銅鐸