(てんしょうじしん)

【自然】

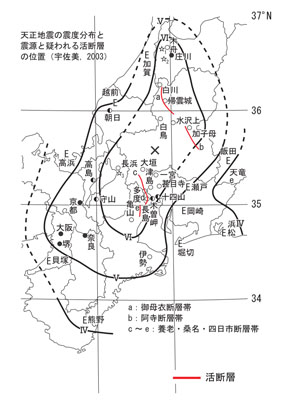

天正14(1586)年に発生した天正地震は、北陸から中部、近畿の広い範囲に被害を及ぼした中世の大地震として良く知られており、推定マグニチュード7.8とされ、市域の推定震度は6程度とされている(図)。一方でその被害が広域に及ぶため、どの活断層を震源として発生した地震かについては諸説あり、阿寺断層帯、養老-桑名-四日市断層帯、御母衣断層帯が、いずれも震源断層と考えられている。複数が同時に活動した双子地震との考えも否定されていない。そのうち御母衣断層説については、白川谷保木脇の帰雲城が大山崩れによって埋没し、城主内ヶ島氏理以下多数が圧死し、倒家埋没約300余棟との記録がある。また「越中木船城三丈ばかりゆり沈め崩壊、城主前田秀継以下多数圧死」とされる。さらに山崩れによって富山県庄川町で庄川が20日間堰き止められた。御母衣断層でのトレンチ掘削調査では、約840年前以降に断層活動があったことから、御母衣断層の最新活動が天正地震に該当する可能性が指摘されている。一方、濃尾平野、伊勢湾沿岸などでも大きな被害の記録がある。伊勢長島では城の本丸、多門が倒れ、一宮では社寺が倒壊、岡崎でも城の破損、大垣でも壊家多く、出火して城中は残らず焼失している。近江長浜では城および城下の大半がつぶれ出火し、城主山内一豊の娘が圧死した。京都でも寺院が破損し、三十三間堂の仏像600体が倒れている。飯田汲事は、揖斐川河口付近の著しい被害記録や木曽三川河口付近の多くの島が沈没した記録を津波によるものと解釈し、震源を伊勢湾内として養老断層が震源断層となった可能性を指摘している。ただし宇佐美は、島の沈没は液状化の可能性を指摘している。養老断層では群列ボーリング調査によって認められた地層の変形から、断層活動は13世紀以降とされ、天正地震の発生年代と整合的な結果である。阿寺断層震源説は、粟田泰夫は、阿寺断層帯の小和知おわち、倉屋、坂下、馬籠まごめの各地区で実施されたトレンチ掘削調査と、断層露頭や地形の変位量、離水年代から求めた活動時期の調査結果を再検討した。その結果断層帯の最新活動時期を300-1800yBP.と絞り込み、さらに史料の記述と併せて同断層帯が天正14年天正地震の起震断層である可能性を指摘している。阿寺断層帯における天正地震の歴史記録は、『飛州志』にまとめられている。『飛州志』は『三壺聞書(さんこききがき)』『禅昌寺文書』『濃州長瀧寺阿名院所在経文末書』などに加え、口頭伝承をまとめており、第七代飛騨代官長谷川忠崇が編集したものである。ここでは飛州大地震と記述され、下呂市竹原の大威徳寺が壊滅したことを記している。また『飛州志』を引用した加子母村誌では、口頭伝承を引用し加子母の小郷で陥没が起こり、沼ができたこと(大沼伝説)を記している。近年口頭伝承や文書を調べた細萱京子は、「小郷地区が数米に渡って陥没し、好屋も被害を受け転居した」との記述や、小郷に立地した威徳寺主坊の多聞寺について、「多聞寺が倒壊し、屋根が水の上に浮いた」(浮かんでいるようにみえた?)との伝承を報告している。これら記述に加え御厩野や大林でのトレンチ調査結果、大威徳寺の発掘調査結果と当時の時代背景を整理すると、阿寺断層の最新活動を天正地震と断定する材料がない一方で、阿寺断層帯で天正14年1月18日前後に地震が発生したことは否定できないとしており、ここで記される飛州大地震が天正地震と同時かすぐ前か後に発生した別の地震であった可能性を強く示唆している。いずれにせよ天正地震は未だ不明な点が多く、天正地震の解明には今後さらに史料の解読や、地形地質学的調査による古地震活動時期の特定を重ねる必要がある。

『新修豊田市史』関係箇所:23巻661ページ