(どうがいといせき)

【考古】

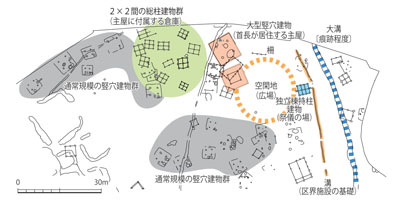

矢作川左岸の高橋地区市木町の下位段丘面(越戸面)上に広がり、縄文時代~中世までにわたって人の居住や造墓が認められる市域有数の複合遺跡。平成16(2004)~19年に市教育委員会によって1万8000m2に及ぶ発掘調査が行われ、縄文時代中期前半の土坑1基、弥生時代の溝1条、土器棺墓3基、方形周溝墓10基、竪穴建物跡1基、古墳時代~古代にかけての竪穴建物跡108基、掘立柱建物跡95基など、中世以降の掘立柱建物跡10基、火葬墓・火葬施設5基、井戸5基など、数多くの遺構や遺物が見つかった。延長54mにわたって検出された弥生時代中期中葉の溝は、後世に上部をかく乱されて幅1m、深さ0.4m前後を残すのみであったが、環濠もしくは区画溝の残欠で、本来はこの北側に当該期の居住域があったと推定されている。同中期末葉~後期前半にかけて造られた方形周溝墓は、1基が一辺約14m、6基が9m前後、3基が6m前後で、規模に格差が存在する。古墳時代初頭の3世紀中葉には、幅3m、深さ1.6mほどの規模に復元される灌漑用とみられる大溝が延長120mにわたって築かれている。この大溝は、遺跡北側の谷地形を流れる水を、遺跡南側の市木川に面する低地に営まれていたとみられる水田へと通水させる役割を果たしていたと考えられる。本遺跡では4世紀に集落が形成され、同後半~7世紀後半にかけては首長や有力者の居宅と考えられる大型の竪穴建物8棟がおおむね継続的に存在していた。5世紀中葉から竪穴建物の数が急増した後、6世紀後半には遺跡の北側に、一辺約9mの大型竪穴建物、2×2間の総柱建物群、幅25mほどの空閑地、2×3間の総柱の独立棟持柱建物、溝などの構造物で構成される約2000m2にも及ぶ特別な空間(図)が形成された。これらは集落内に居住した首長に関わる施設であり、大型竪穴建物に居住した首長が、この場所で物資の管理や儀式・祭祀などを執り行っていたことを想像させる。7世紀~8世紀初頭にかけては、竪穴建物9棟に対して掘立柱建物が35棟もあり、掘立柱建物が卓越する点が特徴的である。8世紀代以降は集落の規模が縮小し、再び竪穴建物が主体となる。竪穴建物は小型化しながら9世紀前半まで、掘立柱建物は11世紀までわずかに存続した。12世紀以降には再び掘立柱建物や井戸・土壙が築かれ、15世紀後半~16世紀前半にかけては、一辺46mを測る方形の区画溝に囲まれた屋敷地区画が造られた。内部に掘立柱建物や井戸・火葬墓があり、屋敷墓の祖型を考える上で重要な資料となっている。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻284・302・384ページ、18巻52ページ、19巻144ページ、20巻294ページ