(どうぞく)

【考古】

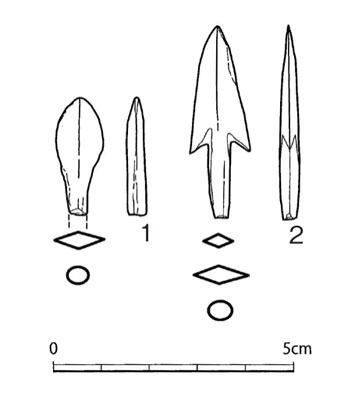

鋳造された青銅製の矢じり。弥生時代後期~古墳時代前期に多く作られた。茎(なかご)の有無と、鏃身の形で型式分類される。弥生時代のものは小形で地域色が強いが、古墳時代になると大形で規格化された儀器的なものが作られ、古墳に副葬された。銅は土中で腐蝕しやすいため遺跡から出土するのは稀であるが、市内では川原遺跡(図)・梅坪遺跡・南山畑遺跡の3遺跡から弥生時代の銅鏃が計6点出土している。いずれも5cm未満と小形で、大きさや形に規格は認められない。

『新修豊田市史』関係箇所:19巻98・217・303ページ