(どうづきはつでんしょ)

【近代】

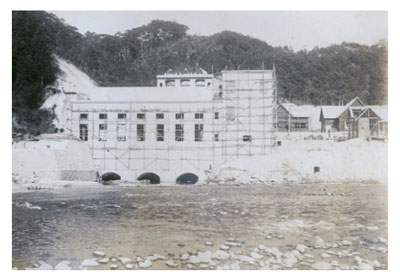

岡崎電灯が第五発電所として矢作川本流に建設した出力3725kW(後に5380kW)の発電所で、大正15(1926)年3月に運転を開始した。建設当時は矢作川水系最大の発電所であった。堰堤は小原村簗平に設け、同村百月に発電所を置いた。発電所は当初水路式として計画されたが、調整池を設けて水利調整ができるように途中で設計変更された。水車はドイツフォイト社製、発電機はシーメンス社製で、東大見発電所や賀茂発電所と同様である。起こされた電気は7万ボルトの送電線で岡崎変電所へと送られた。矢作川の小原村榑俣から石野村大字富田に至るまでの間は、すでに明治29(1896)年6月時点で岡崎電灯が水利申請していた。このときは、規模が大きすぎて具体化できなかったが、大正期に入ると需要が急増し、供給力の確保に迫られ、加えて大正8年3月には矢作水力が設立されて、西三河地区を舞台に需要争奪戦が始まろうとしていた。旭村をはじめとする地元自治体は「矢作川水利代用運輸機関期成同盟会」を結成して、木材流送ができなくなるとして矢作川沿いに鉄道を設けるよう岡崎電灯に求めた。大正12年2月に契約が結ばれ、百月発電所の着工時点に12万円、その下流に建設する阿摺発電所の着工時点にさらに12万円支払うことで合意した。しかし、鉄道建設自体は、三河鉄道と打合せも行われたが見送られた。その後百月発電所の下流5kmに、第六発電所として需要の尖頭時に対応できるダム式の阿摺発電所(4000kW)が建設され、昭和9(1934)年11月に完成している。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻571ページ、12巻147ページ

→ 岡崎電灯