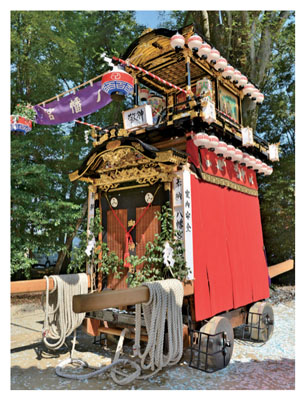

(どうどちょうのだし)

【建築】

百々町(高橋地区)。文政4(1821)~嘉永元(1848)年頃。平井八幡宮の例祭において平井町の山車とともに曳かれる山車。百々町の山車は、二層型であるが楫棒は下山柱の外側に取り付き、前後に突出する。車輪は現在、外輪式とされているが、もとは内輪式、足助型の山車に近い。当初の製作年代は不詳であるが、江戸時代中期頃から祭礼で山車が奉納されたと伝えられる。現在の山車は文政4年から嘉永元年頃に幕や彫刻が整えられている。山車は、長さ3.45m、幅2.6m、高さ6m、唐破風屋根の下山と上山から構成される「挙母型」を基調とするが、楫棒は長さ約6.6mの丸太状の材を軸部の柱の外側に取り付け、車輪は当初内輪式(現在外輪式)であり、この点は「挙母型」と大きく異なっている。車輪が内輪式から外輪式へ改造されたのは、昭和10(1935)年頃のことで、現在の心軸(車軸)には「昭和二十六年新調」の墨書があり、改造後再び心軸の取替えが行われている。両側面の地覆上には主要軸部となる6本の柱を立て、柱間は貫と落とし込みの腰板壁で固め、根太と地貫上に板床を張る。上山は間口1間、奥行2間で、上山の前方1間は正側面の柱間を開放して前室とし、後方の1間は柱間に襖を嵌めて内陣とし、襖絵は肖像が描かれ見どころとなっている。上山の屋根は二軒疎垂木の向唐破風、下山は二軒繁垂木の向唐破風。主要部材は漆塗りとし、彫刻等には金箔を押して装飾を際立たせる。市指定有形民俗文化財。

『新修豊田市史』関係箇所:22巻427ページ