(どうどちょぼくじょう)

【近代】

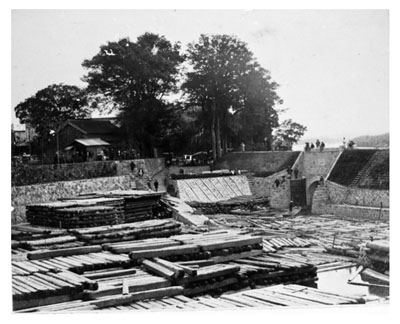

大正7(1918)年から昭和5(1930)年にかけて西加茂郡高橋村に存在した貯木場。矢作川上流から管流しで輸送された木材を集積し、筏などに組み替えてさらに下流へと輸送するための結節点の役割を果たした。開設者は材木商・地主で富豪として知られた今井善六。大正6年11月8日に愛知県に工事許可を申請し、同年11月10日着工、翌7年6月15日竣工。製材所も隣接していた。木材を陸揚げしない水中貯木場のため、機械動力をほとんど利用せず、水面上の作業ができるという長所を筏組み換えなどで活用できるほか、洪水時の流木防止、夏季の木材割裂防止といった利点があった。しかし、昭和4年の越戸ダム完成で管流しが終焉すると、翌5年に貯木場も廃止。矢作川沿いの木材輸送は水運から陸運へと変貌を遂げた。開設当初の姿をほぼ遺すとともに、河川中流域に完全な形で残る貯木場としては全国唯一のため、平成20(2008)年に土木学会の推奨土木遺産に指定。また、高橋地区百善文書には、建設時の詳細な工事日誌が残されている。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻593ページ、12巻115ページ

【建築】

百々町(高橋地区)。貯木場は樋門、堰堤、水中貯木場や突堤、材木引揚げスロープ、木挽き小屋(製材所)跡などが現存し、人造石(土と石灰、水の配合により石張りを強固にする工法)の擁壁も当時の形態を保っている。面積6267.64m2(貯水池面積5000m2)。大正6年11月10日着工−大正7年6月15日竣工。請負人黒川完成(名古屋市)、現場監督荒川庄太郎、工事請負金額3万5571円、別に人造石6097個、垣石2700個など1200円。なお、2か月後変更届が出され、補修されている。貯木池の周りには、人造石で造られた擁壁を立ち上げ、深い堀としている。池内の堰堤長さは237m、高さは西と北側の川沿は8.2m。南・東側は地表面に接している。矢作川沿いには、木材を出し入れする樋門が設けられ、コンクリートの上に幅4.6m、中央部の高さ4.3m、長さ4.6mのアーチ状の門を造り、内と外に頑丈な木製門扉を付けて洪水時には閉じていた。池内には大小の長さ(10間−4.5間)の六本の仕分け突堤と陸揚げスロープ(長さ27間×幅8尺)、その横に急斜面45度の滑落場などを人造石で造っており、その工法が大きな特徴となっている。市指定文化財。

『新修豊田市史』関係箇所:22巻507ページ