(とくがわいえやす)

【古代・中世】

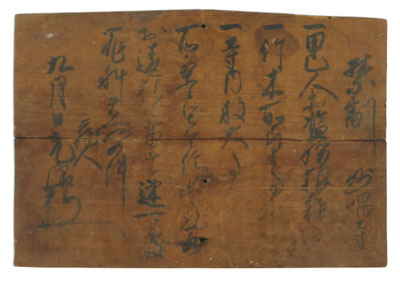

三河国出身の戦国大名で、江戸幕府を開いた初代将軍。松平広忠の長男として生まれるが、幼くして織田信秀の人質となり、さらに今川氏のもとで人質として駿府で過ごす。成人して元信・元康を名乗り、永禄3(1560)年桶狭間の戦い後駿河に戻らず岡崎城に入り、今川氏から自立した。松平宗家として西三河で勢力を伸ばし、阿摺衆などの国衆らを配下に入れた。永禄5年9月には簗山の妙昌寺(王滝町)にも禁制(市指定文化財、写真)を出した。そして、織田信長と同盟を結んで(三尾同盟)、東三河へも侵攻し、今川氏との戦いを繰り広げる一方、領内では永禄6~7年に三河一向一揆を制圧した。元康は、永禄6年に家康に改名し、ほぼ三河を統一した同9年に徳川氏に改姓した。さらに今川領国へ侵攻して遠江国を制圧し、西へ勢力を伸ばす武田氏と相対した。天正3(1575)年の長篠の戦いで、織田信長との連合軍で武田勝頼を破り、同10年武田氏滅亡後駿河国を得た。本能寺の変後北条氏との抗争を経て信濃・甲斐をも領した。家康は清須会議で決定した織田体制を支持したが、信長死後尾張国を領した織田信雄に三河国内の織田領「高橋郡」の返還を求める。しかしその後も信雄領としての「高橋郡」は存続し、返還は実現しなかった。天正12年の小牧・長久手の戦いで家康は信雄に与して羽柴秀吉と戦うが、同14年秀吉に臣従し、豊臣大名となった。朝廷から従二位権大納言に叙任され、武家官位のうえでは秀吉・信雄に次ぐ存在となる。また、家康は秀吉から関東・奥羽の「惣無事」(和平調停)を命じられ、東国支配を託された。このころ家康は領国経営にも着手し、領国内の検地を実施した(五か国総検地)。天正18年、関東6か国への転封を命じられ、240万石余を領する豊臣第一の大名となり、大老として豊臣政権を支えた。秀吉死後、慶長5(1600)年関ヶ原の戦いで石田三成ら西軍に勝利し、同8年征夷大将軍となって江戸幕府を開いた。慶長19・20年の大坂の陣で豊臣氏を滅ぼし、徳川政権を確立させた。元和2(1616)年死去。享年75。

『新修豊田市史』関係箇所:2巻575ページ