(どくりつむなもちばしらたてもの)

【考古】

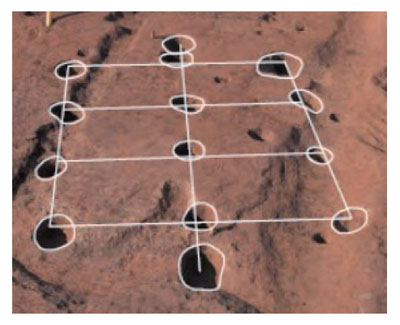

建物の両妻の外側に棟を支えるための独立した柱をもつ特異な構造の建物。日本列島においては弥生時代前期に出現し、6世紀以降減少していった。独立棟持柱建物は伊勢神宮社殿に代表される神明造という古い神社建築様式であり、「神殿」として位置付ける意見もある。独立棟持柱建物跡はこれまでに全国で120基以上が確認され、畿内を中心に分布している。県内では弥生時代中期~終末期にかけての遺構が、名古屋市志賀公園遺跡や一宮市八王子遺跡、稲沢市一色青海遺跡で計4基確認されているが、古墳時代の調査例は本市高橋地区の堂外戸遺跡SH18(写真)のみであり、総柱建物であることを特徴としている。総柱の独立棟持柱建物は、本例以外には畿内を中心とする西日本域において8例が確認されている。堂外戸遺跡の建物は桁行長3.9m、梁行長3.4m、棟持柱間長5.3mの2×3間の規模で、6世紀後葉に位置付けられる。遺跡北端の高所に位置し、東側を簡易な塀や垣根などで遮蔽している。西側には幅25mほどの広場があり、それを隔てて1辺約9mの大型竪穴建物や2×2間の総柱建物群が建ち並んでいて、特別な空間が構成されている。その一角を占めている独立棟持柱建物SH18は、大型竪穴建物に居住した首長が祭儀を執り行う場であった可能性が高い。総柱の独立棟持柱建物としては国内最東部に位置しており、西日本的な祭祀が建物のかたちとともに堂外戸遺跡に入ってきた可能性を示す貴重な遺構である。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻384ページ、19巻144・767ページ

→ 堂外戸遺跡