(ともえがわはつでんしょ)

【近代】

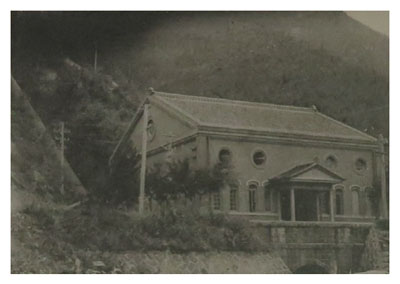

日英水電が巴川の流れを利用して東加茂郡盛岡村に建設した出力1500kWの水力発電所である。日英水電は浜松を中心に電気を供給していたが、大正期に入ると工業の発達がめざましく、電力需要が急増した。このため、大正2(1913)年5月、長良川発電所や八百津発電所が完成して供給力に余裕のあった名古屋電灯の盛岡発電所から受電することとなり、新たに巴川・浜松間に68kmの3万ボルト送電線が建設された。さらにこの送電線路をできるだけ利用する方針の下に新たな発電地点の調査が行われ、盛岡発電所の取入口より220mほど上流、盛岡村大字四ツ松字十明山に巴川発電所を計画した。下山村平瀬に堰堤を設け、4290mの水路を経て、有効落差91m、使用水量毎秒2.92m2、出力1500kWの発電所で、大正3年2月に水利使用許可を受け、大正5年2月に完成した。水車は英国ボービング社製で、欧州大戦の影響で機械類の輸入がほとんど杜絶するなか、注文した水車は最も危険な水域を通りながら無事到着した。発電所建屋は、同社の白瀬発電所(1119kW)とともに煉瓦づくりで、煉瓦造りの発電所建屋は矢作川筋ではこの2か所だけであった(現在は建て替えられている)。発電所建設に関連して、下山村大字平瀬より盛岡村界迄の間幅2.1mの道路が修築された。また巴川発電所の地元の盛岡信用購買利用組合にも電気が供給された。

『新修豊田市史』関係箇所:4巻574ページ