(ナイフがたせっき)

【考古】

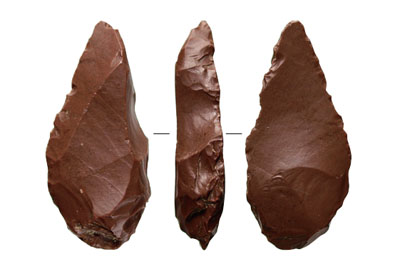

剥片の鋭利な縁辺の一部をそのまま残して刃部とし、その他の縁辺には刃つぶし加工と呼ばれる45度以上の急角度の整形加工が施された石器。日本列島の後期旧石器時代を代表する石器の一つで、3万3000年前頃から2万1000年前頃まで用いられた。刃つぶし加工が素材剥片の2つの縁辺に施された二側縁加工、1つの縁辺に施された一側縁加工、基部付近に施された基部加工、素材剥片の端を斜めに切り取るように施された端部加工などの形態に分類される。時期についても、形態とその組合せ、他の石器との組合せなどによりいくつかに細分される。ナイフ形石器という名称は形がナイフに似ていることから名付けられたものであって、ナイフの「切る」という機能をもとにして付けられたものではない。二側縁加工、一側縁加工、基部加工で尖った先端部をもつものは槍先に付けた刺す機能の狩猟具、端部加工のものは切ったり削ったりする機能をもつ加工具と考えられている。多くの異なる形態があるが、いずれも刃つぶし加工という共通の調整加工によって作り出されているため、ナイフ形石器としてまとめられている。一方で概念の幅が広いことからナイフ形石器という用語を避ける研究者も増えてきている。市域でナイフ形石器が発見されている遺跡は挙母地区の上原遺跡・秋葉遺跡(写真)、上郷地区の水入遺跡をはじめとして25遺跡あり、およそ80点が確認されている。このため愛知県内でナイフ形石器がもっとも濃密に分布する地域の一つとなっている。

『新修豊田市史』関係箇所:1巻40ページ、18巻14・38・98ページ、8号106ページ